【明報專訊】自去年香港政府公布貧窮線以來,香港的貧窮情况受到社會各界的廣泛關注,《2012年香港貧窮情况報告》(以下簡稱《報告》)也隨之公開發表,《報告》應用《綜合住戶統計調查》資料對全港的貧窮情况進行了分析,政府也提出了相應的減貧策略。然而,在制訂策略的過程中,涉及幾個重要問題是,貧窮人口分佈於何處?貧窮人口是否聚集於特定區域?貧窮聚集區是否有顯著特徵?這些都是制訂減貧策略時需考慮的重要議題,為了將資源做最有效率的分配與利用,深入了解貧窮的聚集是必要的。

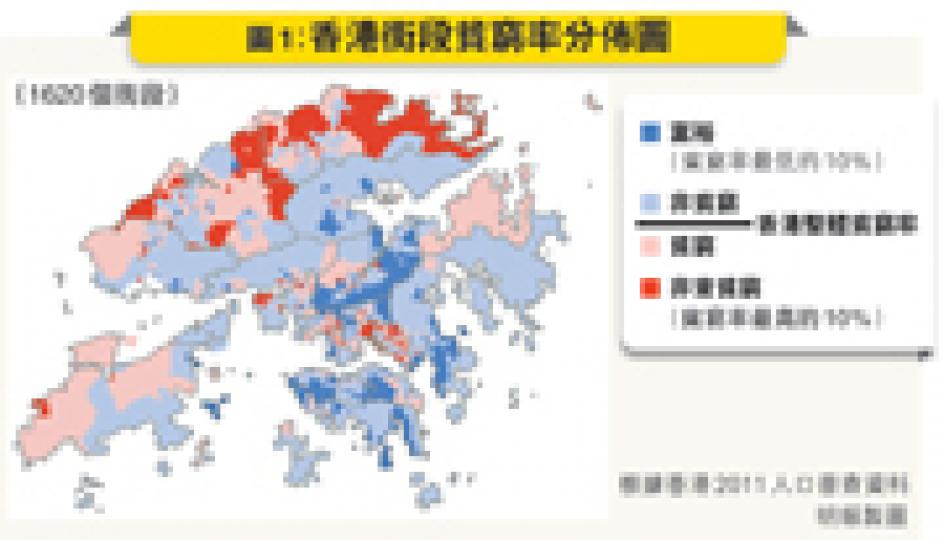

由於議會分區的地理範圍過於廣闊,並不能很好地體現貧窮的分佈狀况,因此我們應用2011年的人口普查資料,以更小的地理分區研究貧窮的地理分佈。普查資料包含了1620個街段,平均每街段涵蓋4200人,讓我們可以對香港的貧窮聚集位置和特徵進行深入研究。

貧窮的地理分佈及特徵

《報告》中公布了2011年的貧窮線為1人戶3400港幣、2人戶7500港幣、3人戶10,500港幣、4人戶13,000港幣、5人戶13,500港幣、6人及6人以上戶14,500港幣,以此為標準,應用2011年人口普查資料所計算出的全港整體貧窮率為17.1%。普查資料中對於住戶收入的定義與官方制定貧窮線的住戶收入定義存在着稍許差異,除了就業及其他現金收入外還包含了福利收入,所以計算出整體貧窮率較《報告》中的19.6%稍低。

所有街段可以按照貧窮率的高低分為四大類別:非常貧窮街段(貧窮率最高的10%街段)、貧窮街段(低於全港貧窮率的街段)、非貧窮街段(高於全港貧窮率的街段)、富裕街段(貧窮率最低的10%街段),4類街段的地理分佈情况如圖1所示。將個別街段的貧窮率,與街段的社會經濟指標進行相關性分析時,發現貧窮率與低教育程度人口比例、低技能工作人口比例等特徵高度相關,並且與以下比例也有較高的相關性:長者、單親家庭、大陸新移民、非勞動人口、失業人口、公屋住戶等,可見高貧窮率的社區同時也呈現多面向的社會經濟弱勢。因此扶助貧窮社區,要有整體的觀照與策略。

七大貧窮聚集區

我們進一步使用地理空間分析技術,探測出了全港七大貧窮聚集區。如圖2所示,它們分別是:觀塘—黃大仙中—九龍城南聚集區、葵青北—荃灣南聚集區、元朗西北聚集區、深水埗南—油尖旺北聚集區、屯門中部聚集區、元朗東北—北區西北聚集區,與離島東涌聚集區。這七大聚集區分別容納了35.35萬、17.36萬、14.03萬、13.31萬、5.68萬、3.03萬與1.22萬的貧窮人口,分別佔全港貧窮人口總數的30.32%、14.9%、12%、11.42%、4.88%、2.60%與1.04%,聚居於此的貧窮人口總共89.99萬,接近全港貧窮人口總數的80%。

七大聚集區的整體貧窮率將近30%,遠高於全港平均值17.1%,這意味着在貧窮聚集區內,平均每3到4個人中就有一人生活在貧窮線以下,其中以元朗東北—北區西北聚集區和離島東涌聚集區的貧窮率最高,分別為34.65%和31.11%,而其他5個聚集區的貧窮率也均在27%以上。

從圖1和圖2可以看出,同一議會分區中的貧窮狀况可能存在巨大差異,比如屯門地區,且不同議會分區之間也可能存在着跨區成帶的聚集現象,比如元朗的東北和北區的西北地方,這表明,細緻地了解貧窮的地理分佈有助於制訂更有針對性的政策。

貧窮聚集區的特徵

在對每個聚集區的街段特徵進行詳細分析後發現,七大聚集區中公屋的比例均較高,均在45%以上,然而除了公屋因素外,各個貧窮聚集區有其不同的社區特性:

(1)觀塘—黃大仙中—九龍城南聚集區,葵青北—荃灣南聚集區與深水埗南—油尖旺北聚集區分別容納了23.8萬、10.68萬和9.02萬的65歲以上長者,且其中將近一半為獨居長者,這意味着全港有超過一半的獨居長者聚居於此,這3個聚集區的長者人口分別佔相應聚集區總人口的19.53%、18.32%和17.39%,遠高於全港平均值的13.81%,顯示這3個聚集區同時也有嚴重的老齡化聚集現象;

(2)深水埗南—油尖旺北聚集區與元朗東北—北區西北聚集區,則是內地新移民的高聚集區,分別容納了1.44萬和1.03萬的內地新移民,共佔全港內地新移民總人口的16.28%,說明這兩個地區的貧窮聚集可能與新移民人口的聚集有關;

(3)3個偏遠聚集區(元朗東北—北區西北聚集區、元朗西北聚集區和離島東涌聚集區)的社會經濟特徵較為相似,失業率值均在8%以上,表示在這些偏遠地區,缺乏在地就業機會,從而導致收入降低;同時,這3個地區的10歲以下兒童人口比例均遠高全港平均值,尤以離島東涌聚集區最為顯著,兒童比例高達9.1%,說明許多父母可能因為要照顧兒童,未必能全時間参與經濟活動,所以減少了工作時間,導致收入減少;另外,這3個地區的單親家庭比例分別達到了6.46%、7.53%和9.6%,均約為全港平均情况的兩倍,表明這兩個地區的家庭保障能力不足,家庭不穩定程度較高,尤其以天水圍和東涌地區最為明顯,家庭不穩定狀况的聚集從而也為貧窮的聚集推波助瀾;

(4)葵青北—荃灣南聚集區僅43個街段裏竟容納了將近20萬的貧窮人口,可見其貧窮聚集程度之高,這主要與該區內存在大量公屋有關,有90%以上的家庭居住於公屋之中。而屯門中部聚集區並無明顯社會經濟特徵,其貧窮聚集主要與該區內存在大量公屋有關。在七大聚集區中,除深水埗南—油尖旺北聚集區和元朗東北—北區西北聚集區之外,其他五大區的自置私樓住戶比例均低於6%,遠遠低於全港平均值39.13%。

制訂針對性的減貧策略

針對不同的聚集特徵,採取不同的減貧策略可以優化資源配置。例如,對於3個長者聚集區,長者津貼的助益較大,更應探討怎樣利用和釋放社區資源,強化本區的老人工作,發揮互助功能;對於兩個新移民聚集區,應創建更多的社會融合輔助服務,提供更多諮詢和職業培訓,協助新移民融入社區與就業;對於缺乏就業機會的偏遠聚集區,可以考慮創造更多本區的工作職缺,推動就業,同時也可以採取交通津貼的方式促進當地居民外出就業;對於3個單親家庭及兒童比例較高的地區,較適合以津貼的形式進行救助,另外由於考慮到單親及有兒童的家庭的父母外出工作較為困難,也可通過創造更多的兼職工作機會來提升他們的就業,或通過提升社區的兒童看護服務來促進父母的外出就業。

整體而言,我們發現香港的貧窮有高度的地理聚集性,且每個聚集區有不同的特徵,深入了解這些特徵,對於制訂切合社區特性的減貧策略,以及資源的有效分配,具有重要意義。地理空間分析技術可以具體呈現貧窮的地理分佈,以及深入探究貧窮分佈的成因,是我們中心進行香港貧窮研究與政策分析的重要工具,在此感謝香港政府統計處和地政處提供數據,香港賽馬會慈善基金資助有關研究。

作者郭瑛琦是香港大學社會工作及社會行政學系研究生、張書森是香港大學防止自殺中心研究助理教授、葉兆輝是香港大學社會工作及社會行政學系教授

新聞類別

副刊

詳情#

回應 (0)