【明報專訊】最新一期《香港醫學雜誌》刊登評論文章,批評本港公立醫院中風緊急服務不足,數據表現連巴基斯坦亦不如。以伊利沙伯醫院為例,該院只有一成急性中風病人可以及時在「黃金3小時」內獲注射溶血劑,但巴基斯坦的數據卻顯示該國醫院能為四分之一病人注射。而目前全港只有伊利沙伯醫院一間設有24小時中風急救服務,其他醫院處理中風個案的專科醫生都是「朝九晚五」,但有逾五成的中風病人是在上班時間以外病發,需要求緊急治療才能提高活命機會。

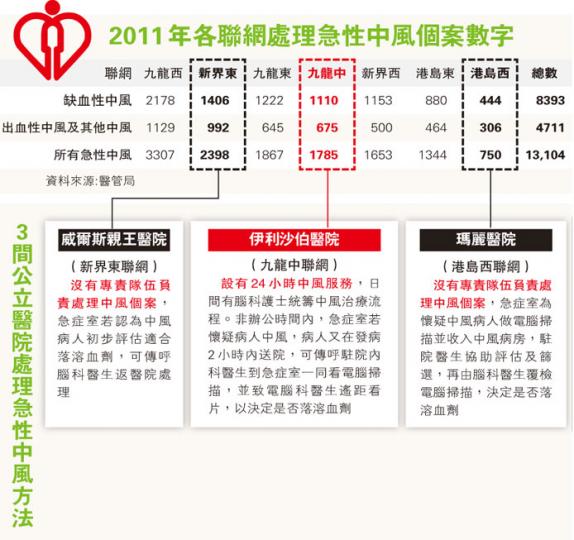

醫管局數字顯示,2011年公立醫院急性中風住院病人為13,104人次,其中缺血性中風佔約8400人次,但原來7個聯網中,目前只有九龍中聯網的伊利沙伯醫院設有24小時中風服務。

評論文章由美國萊斯大學(Rice University)生化及細胞生物學系成員Michael Tang撰寫,Tang在文章中引述了過去不同有關中風的學術文獻,批評本港公立醫院應付急性中風服務不足。

到院落溶血藥遲國際標準20分鐘

他在文章中指出,本港處理中風病人存在數大問題,包括本地救護車遇上中風病人,只會將他們送往最近的醫院,但本地設有急症室的公立醫院中,只有伊利沙伯醫院設有24小時中風急救服務。

要處理急性缺血性中風病人,醫護須爭取在發病3小時內以溶血劑治療,若錯失「黃金3小時」,就不適宜使用溶血劑。但文章引述數據指出,本港中風病人第一針落溶血藥的時間,較國際上的標準時間60分鐘遲了20分鐘,比台灣和醫療水平遠低於香港的印度更遲。

文章又指出,由於資源問題,本港大部分公立醫院中風組的辦公時間為朝九晚五,但數據顯示約有一至兩成病人是在早上中風(wake-up stroke),換言之這一批病人即使送往醫院亦未必及時有專人照顧,建議中風組應提早在早上6至8時開工。文章又指醫院計算中風病人發病時間未必太準確,很多病人送院後被評為錯過3小時落藥好時機,建議醫護可借助磁力共振進一步診斷,為一些有機會確是在早上醒來才中風的病人施藥。文章又作出多項改善建議,包括參考外國經驗設立遙控中風系統,透過電話安排救護車將病人送去中風中心。

僅伊院設24小時中風急救

事實上,伊利沙伯醫院目前的24小時服務,並非來自額外資源,而是經內部調配而成。香港大學內科學系腦內科教授張德輝說,伊院目前於日間有安排腦科護士統籌中風治療流程,而在非辦公時間內,急症室若懷疑病人中風,病人又在發病兩小時內送院,就可傳呼駐院內科醫生到急症室一同看電腦掃描,並致電腦科醫生遙距看片,決定是否落溶血劑。

倡參考外國設遙控中風系統

張德輝又說,台灣醫學界較早開始發展中風急救服務,同意香港仍有需要累積專科人才和經驗以加強服務。但對於公立醫院未能在病人送院60分鐘內施針落溶血藥,是由於病人送院後要進行一連串檢查,故施針時間未必能在60分鐘內完成。他說,若病人能爭取在更早時間到達醫院,他們能得到溶血藥治療的機會亦會提高。

明報記者 談誦言 吳光熙

新聞類別

健康

港聞

詳情#

留言 (0)