新聞類別

財經

詳情#

【蘋果日報】

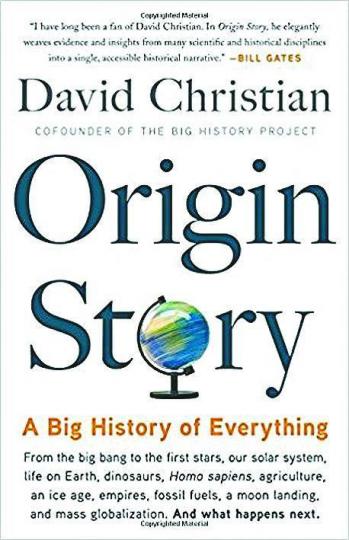

「我是從哪裏來的?」對小朋友來說,這是性教育問題;對於大人,是宗教問題。今期推介的新書《Origin Story: A Big History of Everything》(圖),則是從科學和歷史提供答案。

本書的格局,和十多年前的暢銷書《A Short History of Nearly Everything》頗相近。「Short History」厚達500多頁,「Big History」反而只有300頁左右,兩者都從宇宙起點「大爆炸」講到地球和人類的今天,也都用輕鬆的文字介紹艱澀科學概念。

本書後半部重點則是文明和科技發展史,可算是濃縮版的《A Little History of the World》(另一本我非常喜歡的書)及《Sapiens:A Brief History of Humankind》。

應對自然界心存敬畏

無論是「大史」、「短史」、「小史」、「簡史」,只能大筆一揮,用幾百頁講幾萬甚至百幾億年,但這種「快閃」故事,卻提供微觀歷史未必有的視角。「Origin Story」有兩點令我印象最深,第一是用科學角度,推斷「第三類接觸」的最合理場景:科幻小說家常想像,人類遇見的外星生物有高智慧加超高科技,理由是欠缺頂尖科技的生物,不可能發展出長程太空旅行能力,這當然是合理推測;不過,地球由「無生命」到「有單細胞生命」,再從「單細胞」演化到「多細胞」生物,是極之漫長過程:由地球形成至今45億年中,估計近80%時間,「主人」是類似細菌或單細胞海藻類生物,反而人類只是最近20、30萬年才出現。所以,若有外星生物到訪地球,遇到是單細胞生物的機會遠高於是人類。同樣道理,人類有朝一日到其他星系探險,極可能有類似遭遇。

另一個角度則是從科學領悟人生。大爆炸創造的宇宙,只有氫和氦兩種元素,在種種特殊情況下慢慢衍生其他元素,才有創造生命的最基本條件。我們的地球不能太冷,不能太熱,要有水份(或其他液體)方便生物化學作用,亦要有恒星演變階段正處盛年、距離又適中的太陽傳送能量,再要靠大量植物製造氧氣才足以支持大型動物生存,更依賴大氣層阻隔對生物有毒的紫外光……總之,要發展出有思想動物,是建基於一連串可能性極低的偶然,所以,每個人生在世,已是中了自然界的金多寶。

宇宙「大不可測」,我們在其中位置非常渺小,正如許冠傑的歌詞說:「當仰觀星星掛於天的腳踭,頓然自覺像塵末那樣的有限……」因此對自然界應心存敬畏、尊重和珍惜。

姚崢嶸

姚崢嶸

「我是從哪裏來的?」對小朋友來說,這是性教育問題;對於大人,是宗教問題。今期推介的新書《Origin Story: A Big History of Everything》(圖),則是從科學和歷史提供答案。

本書的格局,和十多年前的暢銷書《A Short History of Nearly Everything》頗相近。「Short History」厚達500多頁,「Big History」反而只有300頁左右,兩者都從宇宙起點「大爆炸」講到地球和人類的今天,也都用輕鬆的文字介紹艱澀科學概念。

本書後半部重點則是文明和科技發展史,可算是濃縮版的《A Little History of the World》(另一本我非常喜歡的書)及《Sapiens:A Brief History of Humankind》。

應對自然界心存敬畏

無論是「大史」、「短史」、「小史」、「簡史」,只能大筆一揮,用幾百頁講幾萬甚至百幾億年,但這種「快閃」故事,卻提供微觀歷史未必有的視角。「Origin Story」有兩點令我印象最深,第一是用科學角度,推斷「第三類接觸」的最合理場景:科幻小說家常想像,人類遇見的外星生物有高智慧加超高科技,理由是欠缺頂尖科技的生物,不可能發展出長程太空旅行能力,這當然是合理推測;不過,地球由「無生命」到「有單細胞生命」,再從「單細胞」演化到「多細胞」生物,是極之漫長過程:由地球形成至今45億年中,估計近80%時間,「主人」是類似細菌或單細胞海藻類生物,反而人類只是最近20、30萬年才出現。所以,若有外星生物到訪地球,遇到是單細胞生物的機會遠高於是人類。同樣道理,人類有朝一日到其他星系探險,極可能有類似遭遇。

另一個角度則是從科學領悟人生。大爆炸創造的宇宙,只有氫和氦兩種元素,在種種特殊情況下慢慢衍生其他元素,才有創造生命的最基本條件。我們的地球不能太冷,不能太熱,要有水份(或其他液體)方便生物化學作用,亦要有恒星演變階段正處盛年、距離又適中的太陽傳送能量,再要靠大量植物製造氧氣才足以支持大型動物生存,更依賴大氣層阻隔對生物有毒的紫外光……總之,要發展出有思想動物,是建基於一連串可能性極低的偶然,所以,每個人生在世,已是中了自然界的金多寶。

宇宙「大不可測」,我們在其中位置非常渺小,正如許冠傑的歌詞說:「當仰觀星星掛於天的腳踭,頓然自覺像塵末那樣的有限……」因此對自然界應心存敬畏、尊重和珍惜。

姚崢嶸

姚崢嶸

留言 (0)