新聞類別

港聞

詳情#

【蘋果日報】醫科是很多人眼中前途無限的「神科」,但百多年前的香港,西醫畢業生無法註冊為正式醫生,孫中山都要轉戰澳門。偏偏一班有心人堅持成立西醫書院,在香港培訓華人西醫。這段歷史,令前香港病理專科學院院長何屈志淑教授深深著迷。讀醫出身的她,投身本地醫學史研究,「為何這群人那麼有恆心,那麼艱難都要嘗試轉變香港人對西醫的態度?」

記者:鄺頌婷 攝影:黃文邦、彭志行 剪接:魏利民

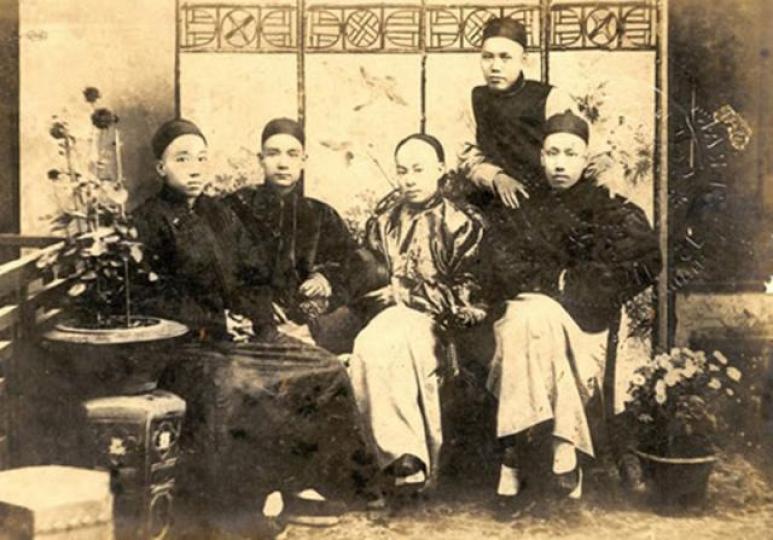

1887年,香港華人西醫書院成立,何教授認為是本地醫療發展的轉捩點之一。「當時(英國殖民地)政府對香港華人醫療『隻眼開隻眼閉』,但一班在香港的外籍西醫,看到香港實在需要華人西醫服務。」外籍醫生康德黎(James Cantlie)和孟生(Patrick Manson)是其中重要人物,加上同是醫科出身,後來棄醫從商的何啟,1887年先決定在上環荷李活道,成立第一所為華人提供免費西醫服務的醫院「雅麗氏利濟醫院」,同年再在醫院撥出課室,成立「華人西醫書院」。

「初初開始時不設入學試,只要你覺得(自己)有能力,負擔到學費就可以入讀。」入學條件看似寬鬆,但何教授說,當年醫科生不受政府認可,完成五年課程畢業後,亦不能正式註冊做醫生。

書院最有名的畢業生非孫中山莫屬,「他是第一屆畢業生,那屆只有兩個畢業生。」孫中山當年以優異成績畢業,選擇到澳門鏡湖醫院行醫。「書院成立目的是為了全中國,而不單香港培訓華人西醫,所以不少學生也會到中國工作。」另一條出路,是到外國進修。1908年的畢業生王寵益,便遠赴英國習醫,回港後在香港大學醫學院任教,同時成為香港大學及醫學院首位華人教授,對病理學貢獻良多。何教授是病理學醫生,對他特別尊敬,何後來當上港大醫學院病理學系主任。

1912年書院併入初成立的香港大學,成為醫學院,後負責考試事務,至1915年正式關閉。僅廿八年歷史,鮮為人知,卻最觸動何教授,「為何這群人那麼有恆心,那麼艱難都要嘗試轉變香港人對西醫的態度?」她花多年時間研究書院及六十位畢業生的故事,寫作成書兼策劃展覽,證明書院對本地醫療發展貢獻甚鉅。

早在1990年,仍是病理學專科學院院長的她,與一班病理學醫生,於法定古蹟「細菌學檢驗所」成立香港醫學博物館,推廣本地醫學史。博物館至今,依然得靠籌款自資營運。她說是別無選擇,「因政府沒有途徑支持民間團體辦的博物館。」

本地史對香港人來說是陌生,更遑論醫療史。何教授說,五、六十年代讀醫科時,沒有醫學史課程。「我讀中學時很喜歡歷史,但那時如選了理科,便被迫放棄歷史科。後來我做教授,第一課便要向醫學生介紹病理學,從頭說起病理學從何而來。說起歷史,又離不開華人的醫療史。是那時才引起我的興趣。」研究醫療歷史的醫學教授,心中的觀眾卻是普羅市民。「這個博物館是給一般市民的,不是為醫療界而設。不談歷史,談健康,難道不是與每個人有關?」

另一段改變香港的醫療歷史,是1894年鼠疫爆發,還有百年後的沙士,留意明天動新聞。

記者:鄺頌婷 攝影:黃文邦、彭志行 剪接:魏利民

1887年,香港華人西醫書院成立,何教授認為是本地醫療發展的轉捩點之一。「當時(英國殖民地)政府對香港華人醫療『隻眼開隻眼閉』,但一班在香港的外籍西醫,看到香港實在需要華人西醫服務。」外籍醫生康德黎(James Cantlie)和孟生(Patrick Manson)是其中重要人物,加上同是醫科出身,後來棄醫從商的何啟,1887年先決定在上環荷李活道,成立第一所為華人提供免費西醫服務的醫院「雅麗氏利濟醫院」,同年再在醫院撥出課室,成立「華人西醫書院」。

「初初開始時不設入學試,只要你覺得(自己)有能力,負擔到學費就可以入讀。」入學條件看似寬鬆,但何教授說,當年醫科生不受政府認可,完成五年課程畢業後,亦不能正式註冊做醫生。

書院最有名的畢業生非孫中山莫屬,「他是第一屆畢業生,那屆只有兩個畢業生。」孫中山當年以優異成績畢業,選擇到澳門鏡湖醫院行醫。「書院成立目的是為了全中國,而不單香港培訓華人西醫,所以不少學生也會到中國工作。」另一條出路,是到外國進修。1908年的畢業生王寵益,便遠赴英國習醫,回港後在香港大學醫學院任教,同時成為香港大學及醫學院首位華人教授,對病理學貢獻良多。何教授是病理學醫生,對他特別尊敬,何後來當上港大醫學院病理學系主任。

1912年書院併入初成立的香港大學,成為醫學院,後負責考試事務,至1915年正式關閉。僅廿八年歷史,鮮為人知,卻最觸動何教授,「為何這群人那麼有恆心,那麼艱難都要嘗試轉變香港人對西醫的態度?」她花多年時間研究書院及六十位畢業生的故事,寫作成書兼策劃展覽,證明書院對本地醫療發展貢獻甚鉅。

早在1990年,仍是病理學專科學院院長的她,與一班病理學醫生,於法定古蹟「細菌學檢驗所」成立香港醫學博物館,推廣本地醫學史。博物館至今,依然得靠籌款自資營運。她說是別無選擇,「因政府沒有途徑支持民間團體辦的博物館。」

本地史對香港人來說是陌生,更遑論醫療史。何教授說,五、六十年代讀醫科時,沒有醫學史課程。「我讀中學時很喜歡歷史,但那時如選了理科,便被迫放棄歷史科。後來我做教授,第一課便要向醫學生介紹病理學,從頭說起病理學從何而來。說起歷史,又離不開華人的醫療史。是那時才引起我的興趣。」研究醫療歷史的醫學教授,心中的觀眾卻是普羅市民。「這個博物館是給一般市民的,不是為醫療界而設。不談歷史,談健康,難道不是與每個人有關?」

另一段改變香港的醫療歷史,是1894年鼠疫爆發,還有百年後的沙士,留意明天動新聞。

留言 (0)