新聞類別

健康

健康

詳情#

【蘋果日報】長時間低頭使用電子產品,成為都市人生活一部份,但低頭族容易因頸椎勞損而經常受頸梗膊痛困擾,近年不少人會選擇中醫的針灸治療減輕痛楚。中文大學醫學院中醫學院一項研究發現,受頸痛困擾的病人接受兩周「腹針療法」,頸痛感會有明顯改善,痛楚評分下降近四成,減痛效果更可維持近三個月。

記者:于健民

中大醫學院中醫學院與博愛醫院中醫藥服務部一項研究,於2014年11月至2016年3月間,分析154名年齡20至62歲頸痛患者的情況,患者分成兩組,一組接受為期兩周、每周3次及每次30分鐘的腹針治療;另一組為對照組,接受安慰治療。

落針淺風險較低

研究發現接受腹針治療一組,患者在研究前接受檢查,根據「Northwick Park頸痛量表」評分,平均分數高達41.3,接受兩周的腹針治療後,頸痛評分下降至平均29.65,痛楚感評分下降近四成。此外,在完成治療後12周內治療效果仍能維持。對照組平均的頸痛評分為40.95分,首兩周的評分下跌至平均35.05分,但之後評分回升。

研究亦利用VAS頸痛程度評分表主行分析,腹針治療組在治療後,評分由6.42分下跌至3.84分,跌幅較大,反映療效更顯著。對照組則由6.07分微跌至5.38分。研究結果已於科學期刊《PLOS ONE》發表。

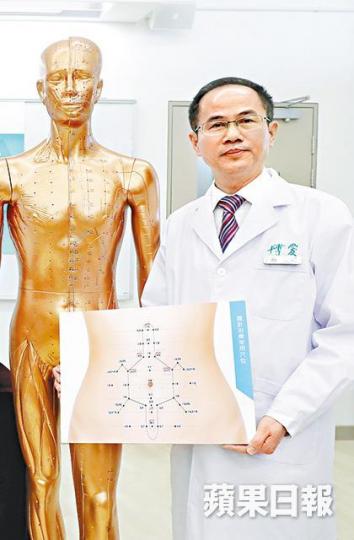

博愛醫院中大中醫臨床教研中心(沙田)中醫服務主任郭元琦表示,腹部部份穴位具調節臟腑及疏通經絡的功效,他舉例今次研究所採的穴位包括「中脘」,具健脾理肌功效,「關元」則可補腎強骨,「商曲」有局部止痛效果、「滑肉門」則能疏通經絡,透過針灸來刺激這些穴位,有助紓緩頸痛。

郭稱,腹針應用已流行一段長時間,特點是落針淺,治療風險亦較其他針灸方式為低,適合絕大部份人,惟有過敏發炎、凝血病患者、腹病者或孕婦等則不適合接受治療。他指,中醫有不同的針灸方法醫治如頸痛等慢性痛症,惟傳統手法落針較深,未必人人能夠接受。不過,即使腹針有可取之處,在治療慢性痛症時,不會經常使用同一種治療方法,需要不同的針灸方法交替使用,方有最好效果。

近年多了年輕人因頸部痛症向中醫求診,郭指,估計與長時間低頭玩手機有關,最近有一名24歲的年輕病人求診,確診頸動脈有積血,導致手部活動不靈活,屬類似輕度中風症狀,該病人每日都會多個小時低頭玩電話,終需接受多次治療才有改善。要預防肩頸膊痛,市民應控制每日使用電子產品時間,注意休息,並透過運動增強肌力、骨骼強度。

記者:于健民

中大醫學院中醫學院與博愛醫院中醫藥服務部一項研究,於2014年11月至2016年3月間,分析154名年齡20至62歲頸痛患者的情況,患者分成兩組,一組接受為期兩周、每周3次及每次30分鐘的腹針治療;另一組為對照組,接受安慰治療。

落針淺風險較低

研究發現接受腹針治療一組,患者在研究前接受檢查,根據「Northwick Park頸痛量表」評分,平均分數高達41.3,接受兩周的腹針治療後,頸痛評分下降至平均29.65,痛楚感評分下降近四成。此外,在完成治療後12周內治療效果仍能維持。對照組平均的頸痛評分為40.95分,首兩周的評分下跌至平均35.05分,但之後評分回升。

研究亦利用VAS頸痛程度評分表主行分析,腹針治療組在治療後,評分由6.42分下跌至3.84分,跌幅較大,反映療效更顯著。對照組則由6.07分微跌至5.38分。研究結果已於科學期刊《PLOS ONE》發表。

博愛醫院中大中醫臨床教研中心(沙田)中醫服務主任郭元琦表示,腹部部份穴位具調節臟腑及疏通經絡的功效,他舉例今次研究所採的穴位包括「中脘」,具健脾理肌功效,「關元」則可補腎強骨,「商曲」有局部止痛效果、「滑肉門」則能疏通經絡,透過針灸來刺激這些穴位,有助紓緩頸痛。

郭稱,腹針應用已流行一段長時間,特點是落針淺,治療風險亦較其他針灸方式為低,適合絕大部份人,惟有過敏發炎、凝血病患者、腹病者或孕婦等則不適合接受治療。他指,中醫有不同的針灸方法醫治如頸痛等慢性痛症,惟傳統手法落針較深,未必人人能夠接受。不過,即使腹針有可取之處,在治療慢性痛症時,不會經常使用同一種治療方法,需要不同的針灸方法交替使用,方有最好效果。

近年多了年輕人因頸部痛症向中醫求診,郭指,估計與長時間低頭玩手機有關,最近有一名24歲的年輕病人求診,確診頸動脈有積血,導致手部活動不靈活,屬類似輕度中風症狀,該病人每日都會多個小時低頭玩電話,終需接受多次治療才有改善。要預防肩頸膊痛,市民應控制每日使用電子產品時間,注意休息,並透過運動增強肌力、骨骼強度。

留言 (0)