新聞類別

港聞

詳情#

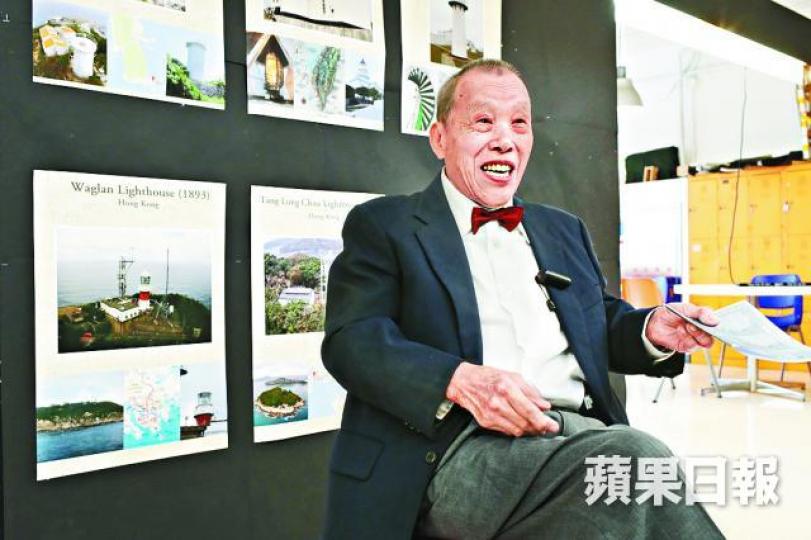

【蘋果日報】近年龍友興起深入天涯海角,走到偏遠的燈塔拍攝迷人美景。對於曾經滄海的守塔人來說,這些海角小屋並非一定代表浪漫。88歲的退休燈塔技師余潤池憶述,在燈塔還需人手駐守的時代,出海經常遇上駭人的白頭浪,「大浪起上嚟十幾呎高,成座山咁,最怕暈浪」,但他最嚮往一望無際的海景,「其實好寫意,可以話係海闊天空」。

記者:張文鈴

香港大學建築學院房地產及建設系昨日舉辦第一屆國際燈塔研討會,出席會議的88歲退休燈塔技師余潤池,曾在橫瀾島燈塔擔任逾10年電台技師。他憶述,當時負責處理無線電通訊工作,雖然不是住在燈塔,但上班時需24小時工作,每次工作都會由碼頭乘船到橫瀾島,「嗰時最怕白頭浪,大浪起上嚟十幾呎高,成座山咁,最怕暈浪」,又指「白頭浪厲害嗰時會駛返碼頭」,待浪勢減退才駛往橫瀾島。

橫瀾島燈塔當時使用霧角(Foghorn)作為警號,余潤池說,霧角會發出巨大聲響,遠至啟德機場也聽到,「掩埋耳仔又唔係,(頭)塞落啲被又唔係,都唔知點算好」。不過,他也嚮往一望無際的海景,「其實好寫意,可以話係海闊天空」。

港首座燈塔1875年落成

香港現存的燈塔當中,有4座已列入法定古蹟,包括鶴嘴燈塔、青洲燈塔、橫瀾島燈塔和燈籠洲燈塔,港大昨日舉行的研討會亦有介紹這些古蹟,其中第一座在香港水域落成的現代燈塔就是鶴嘴燈塔。專門研究燈塔歷史的港大建築學系副教授潘新華表示,香港在1842年成為英國殖民地,香港作為一個自由港,地理上是南方北上海上貿易的重要樞紐。至1857年,當時英國掌管殖民地貿易的Office of Committee of Privy Council for Trade要求殖民地政府在附近海域興建燈塔。1875年啟用的鶴嘴燈塔就是在此背景下出現。

潘新華說,清政府於1858年簽訂天津條約後,進一步開放港口貿易,英國人赫德(Robert Hart)獲聘任為總稅務司,統管港口事務。

赫德其後聘請英國人David Marr Henderson為總工程師,負責設計、建造和燈塔維修保養,將現代燈塔技術引入中國綿長的水域,發展燈塔以保障海上航道安全。由1869至1898年間,落成的燈塔有逾30座,網絡分佈水域遍佈中國南北及台灣海峽兩岸,起了重要的戰略作用。Henderson的曾孫女昨亦有出席研討會,分享曾祖父的事迹。

記者:張文鈴

香港大學建築學院房地產及建設系昨日舉辦第一屆國際燈塔研討會,出席會議的88歲退休燈塔技師余潤池,曾在橫瀾島燈塔擔任逾10年電台技師。他憶述,當時負責處理無線電通訊工作,雖然不是住在燈塔,但上班時需24小時工作,每次工作都會由碼頭乘船到橫瀾島,「嗰時最怕白頭浪,大浪起上嚟十幾呎高,成座山咁,最怕暈浪」,又指「白頭浪厲害嗰時會駛返碼頭」,待浪勢減退才駛往橫瀾島。

橫瀾島燈塔當時使用霧角(Foghorn)作為警號,余潤池說,霧角會發出巨大聲響,遠至啟德機場也聽到,「掩埋耳仔又唔係,(頭)塞落啲被又唔係,都唔知點算好」。不過,他也嚮往一望無際的海景,「其實好寫意,可以話係海闊天空」。

港首座燈塔1875年落成

香港現存的燈塔當中,有4座已列入法定古蹟,包括鶴嘴燈塔、青洲燈塔、橫瀾島燈塔和燈籠洲燈塔,港大昨日舉行的研討會亦有介紹這些古蹟,其中第一座在香港水域落成的現代燈塔就是鶴嘴燈塔。專門研究燈塔歷史的港大建築學系副教授潘新華表示,香港在1842年成為英國殖民地,香港作為一個自由港,地理上是南方北上海上貿易的重要樞紐。至1857年,當時英國掌管殖民地貿易的Office of Committee of Privy Council for Trade要求殖民地政府在附近海域興建燈塔。1875年啟用的鶴嘴燈塔就是在此背景下出現。

潘新華說,清政府於1858年簽訂天津條約後,進一步開放港口貿易,英國人赫德(Robert Hart)獲聘任為總稅務司,統管港口事務。

赫德其後聘請英國人David Marr Henderson為總工程師,負責設計、建造和燈塔維修保養,將現代燈塔技術引入中國綿長的水域,發展燈塔以保障海上航道安全。由1869至1898年間,落成的燈塔有逾30座,網絡分佈水域遍佈中國南北及台灣海峽兩岸,起了重要的戰略作用。Henderson的曾孫女昨亦有出席研討會,分享曾祖父的事迹。

留言 (0)