新聞類別

國際

詳情#

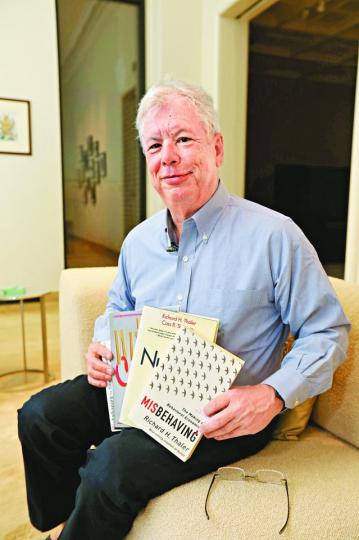

【蘋果日報】經濟學家常被批評太過冰冷理性,今年諾貝爾經濟學獎得主塞勒(Richard Thaler),改變這個印象。這位美國籍行為經濟學泰斗,證明人們作經濟和財務決定時並非完全理性,評審讚揚他「令經濟學變得更有人性」。

瑞典皇家科學院的諾貝爾評審團昨天指出,傳統經濟理論假設人作出決定時,有充足資訊並能完全理性地衡量得失、只考慮個人得益及有計劃都會貫徹執行,但人類行為實際複雜得多,芝加哥大學商學院教授塞勒透過多個實驗挑戰這些假設,證明一些人類心理特質,有系統地影響個人經濟決定以至市場結果,是行為經濟學一大先驅。

評審將塞勒的行為經濟學發現,歸納為三大方面,第一是「受限理性」(limited rationality),即凡人作決策時往往不會考慮所有可能選項和其長遠後果;第二是「社會偏好」(social preferences),即人們作決定不會只顧自己,亦會考慮是否公平和其他人福祉;第三是「欠缺自制力」(lack of self-control),即人們往往知道某件事長遠對自己好,卻因抵受不了眼前誘惑而沒有做。

塞勒除了研究多,亦撰寫多本暢銷書如《贏家的詛咒》、《不當行為》和《推力》,推廣他的發現,其中《推力》主張當局在退休金和器官捐贈等採取措施,助民眾克服惰性,美國和英國政府都設專責部門跟進。塞勒將獨得900萬瑞典克朗(866萬港元)獎金。

受限理性──多心理賬戶少通盤考慮

塞勒揭示的種種決策盲點,其中一種稱之為「心理賬戶」(mental accounting),指人們在心中分成不同賬戶,如一筆錢用來交租等支付日常開支,另一筆錢儲起度假等,理財時甚少通盤考慮(圖),如遇短期周轉困難時往往不肯動用長遠儲蓄,寧願多花利息成本借錢解決。

塞勒另一重大發現是「稟賦效應」(endowment effect),傳統經濟分析認為人們為獲得某物品願意付出的代價,跟失去已擁有物品時要求的補償,應該是一樣;塞勒卻藉實驗發現人性是對已擁有的東西賦予較大價值,這種怕輸心理令投資者炒股票失利時往往不肯「止蝕」,為避免損失成真而甘冒股價進一步下跌風險,一廂情願地認為股價早晚有一日回升,相反股價上升時往往太早沽出獲利。

社會偏好──為了公平犧牲個人利益

塞勒及其他行為經濟學家進行過大規模實驗,證明人在作出決定時,會受到各種的社會偏好(social preferences)影響,未必會選擇對個人利益最大的結果,公平性(fairness)亦扮演着重要角色。

實驗結果發現,人會樂於付出個人利益的代價,達到自己心目中認為的公平分配,去作出分享、懲罰等的行為。他們不一定是因為自身利益受損,而可能純粹認為「看見其他人因分配不公受害」。這些「平衡遊戲」的行為,正面可以是出於促進群體合作和團結,負面則是出於嫉妒心和怨恨等。

舉例說,突如其來的大雨會導致雨傘需求急增,按傳統經濟學,商家會傾向抬價(圖)。但實際上由於此舉違反公平原則,消費者很可能選擇抵制這些商人,商家也會忌憚這一點而選擇不加價。

欠缺自制力──計劃者與行動者交戰

意志薄弱的時刻,大概人人都經歷過:減肥大計往往被美食打亂;努力想戒煙,但煙癮一旦發作,很想說抽一口不打緊吧;一心想儲蓄積穀防饑,可是逛街看到時尚衣飾潮流玩物又出血……

我們的自制力經常受到考驗。理性上我們明白屈服於眼前的誘惑,就要犧牲長遠的幸福,但人的行為並非完全理性。塞勒跟加拿大出生經濟學家舍夫林(Hersh Shefrin)就針對這一點設計出「計劃者-行動者」(planner-doer)模型來分析人作出決策時,目光遠大的「計劃者」跟及時行樂的「行動者」的內心交戰。為了爭取長遠利益、幫助「計劃者」勝出,方法之一是減少「短期行動」選項。

這套模式脫離傳統經濟學,因為傳統經濟學,不只假設人的經濟行為是「完全理性」,亦主張行動的選項多總是好過少。

德新社/諾貝爾獎官網

瑞典皇家科學院的諾貝爾評審團昨天指出,傳統經濟理論假設人作出決定時,有充足資訊並能完全理性地衡量得失、只考慮個人得益及有計劃都會貫徹執行,但人類行為實際複雜得多,芝加哥大學商學院教授塞勒透過多個實驗挑戰這些假設,證明一些人類心理特質,有系統地影響個人經濟決定以至市場結果,是行為經濟學一大先驅。

評審將塞勒的行為經濟學發現,歸納為三大方面,第一是「受限理性」(limited rationality),即凡人作決策時往往不會考慮所有可能選項和其長遠後果;第二是「社會偏好」(social preferences),即人們作決定不會只顧自己,亦會考慮是否公平和其他人福祉;第三是「欠缺自制力」(lack of self-control),即人們往往知道某件事長遠對自己好,卻因抵受不了眼前誘惑而沒有做。

塞勒除了研究多,亦撰寫多本暢銷書如《贏家的詛咒》、《不當行為》和《推力》,推廣他的發現,其中《推力》主張當局在退休金和器官捐贈等採取措施,助民眾克服惰性,美國和英國政府都設專責部門跟進。塞勒將獨得900萬瑞典克朗(866萬港元)獎金。

受限理性──多心理賬戶少通盤考慮

塞勒揭示的種種決策盲點,其中一種稱之為「心理賬戶」(mental accounting),指人們在心中分成不同賬戶,如一筆錢用來交租等支付日常開支,另一筆錢儲起度假等,理財時甚少通盤考慮(圖),如遇短期周轉困難時往往不肯動用長遠儲蓄,寧願多花利息成本借錢解決。

塞勒另一重大發現是「稟賦效應」(endowment effect),傳統經濟分析認為人們為獲得某物品願意付出的代價,跟失去已擁有物品時要求的補償,應該是一樣;塞勒卻藉實驗發現人性是對已擁有的東西賦予較大價值,這種怕輸心理令投資者炒股票失利時往往不肯「止蝕」,為避免損失成真而甘冒股價進一步下跌風險,一廂情願地認為股價早晚有一日回升,相反股價上升時往往太早沽出獲利。

社會偏好──為了公平犧牲個人利益

塞勒及其他行為經濟學家進行過大規模實驗,證明人在作出決定時,會受到各種的社會偏好(social preferences)影響,未必會選擇對個人利益最大的結果,公平性(fairness)亦扮演着重要角色。

實驗結果發現,人會樂於付出個人利益的代價,達到自己心目中認為的公平分配,去作出分享、懲罰等的行為。他們不一定是因為自身利益受損,而可能純粹認為「看見其他人因分配不公受害」。這些「平衡遊戲」的行為,正面可以是出於促進群體合作和團結,負面則是出於嫉妒心和怨恨等。

舉例說,突如其來的大雨會導致雨傘需求急增,按傳統經濟學,商家會傾向抬價(圖)。但實際上由於此舉違反公平原則,消費者很可能選擇抵制這些商人,商家也會忌憚這一點而選擇不加價。

欠缺自制力──計劃者與行動者交戰

意志薄弱的時刻,大概人人都經歷過:減肥大計往往被美食打亂;努力想戒煙,但煙癮一旦發作,很想說抽一口不打緊吧;一心想儲蓄積穀防饑,可是逛街看到時尚衣飾潮流玩物又出血……

我們的自制力經常受到考驗。理性上我們明白屈服於眼前的誘惑,就要犧牲長遠的幸福,但人的行為並非完全理性。塞勒跟加拿大出生經濟學家舍夫林(Hersh Shefrin)就針對這一點設計出「計劃者-行動者」(planner-doer)模型來分析人作出決策時,目光遠大的「計劃者」跟及時行樂的「行動者」的內心交戰。為了爭取長遠利益、幫助「計劃者」勝出,方法之一是減少「短期行動」選項。

這套模式脫離傳統經濟學,因為傳統經濟學,不只假設人的經濟行為是「完全理性」,亦主張行動的選項多總是好過少。

德新社/諾貝爾獎官網

留言 (0)