【明報專訊】上個世紀六、七十年代,30多萬知青獲安排到內蒙古,在宣誓「屯墾戍邊」決心後,分散在茫茫草原上,燃燒青春年華。40年後,他們的營房、食堂等成「知青小鎮」文化景點。曾在內蒙古阿巴嘎旗「插隊」10年、後來從事草原旅遊的66歲老知青孫春秋表示,來到內蒙的知青是幸運的,他們跟當地牧民結下深厚感情,即使離開,這段「草原情」仍繼續影響他們的人生。

明報記者 李泉 內蒙報道

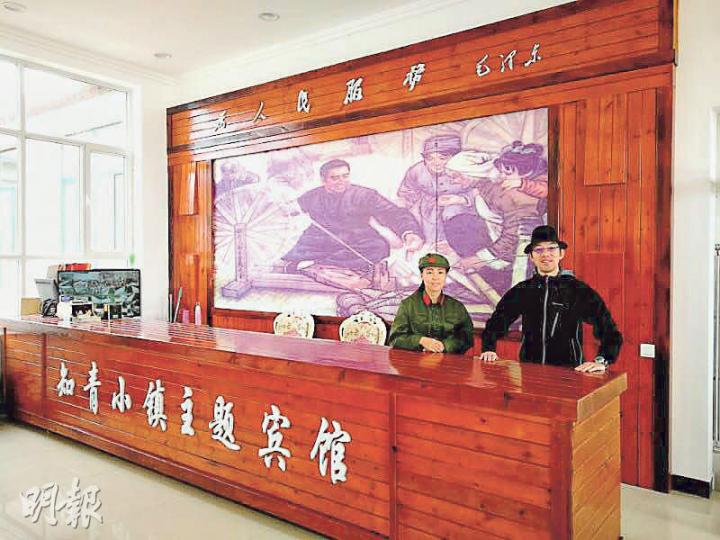

在內蒙古錫林郭勒盟烏拉蓋有座知青小鎮,曾是內蒙古生產建設兵團6師51團連隊駐地,40多年前軍墾知青的營房基本保存完好,現有知青旅社、知青食堂等設施。裝修後,這座充滿濃厚知青文化氛圍的小鎮成著名旅遊景區,孫春秋常帶遊客參觀。

40年前營房保存完好

孫春秋表示,1968年他16歲,就響應中央號召,從北京到內蒙古鍚林郭勒的阿巴嘎旗「插隊」(指加入生產隊),「我們這批知青,當時真是出於自願,插隊離旗所在地有160多公里,十分偏僻,處於邊境線附近,與外蒙接壤」。他說當時「放過羊,牧過馬,趕過大車打過井」,還在哨所站崗放哨,做過戰備通訊員,還有做工匠,他說自己建的房子至今還在。

當時孫春秋所在的生產隊共有33個北京的學生,他說蒙古族人很歡迎他們到來。他住在牧民春不奇木德的蒙古包裏,家中除了主人家夫婦,有6個孩子,擠在一個僅約13平方米的蒙古包內,再加上他,變得更加狹窄。而他在這樣的環境住了3年。

離開後未忘情 立碑紀念

「知青上山下鄉後,只有內蒙的知青,跟其他地區的知青感受完全不同。對比其他地區的知青,我們是幸運的」,孫春秋表示,蒙古族人從不認為知青搶了他們的工作,「我們剛到時只有10多歲,他們會像對待自己的孩子一樣對待我們。吃的住的都一樣,不會區別對待。當時是計劃經濟供給制,每家分配得的肉食是有限的,物資匱乏,但我們在這裏有肉吃 ,在北京根本吃不到肉。」

50年過去了,大多數人都離開了內蒙回到了大城市,但知青仍然和當地牧民老鄉保持密切的聯繫,更在草原深處立下多座石碑以紀念「草原情」。甚至有些知青沒有離開,娶妻生子、落地生根。「我們離開草原後,每年都會回來」,孫春秋在1976年也回到了北京,後來專職做旅行社,帶團遊覽內蒙古大草原。

新聞類別

中國

詳情#

留言 (0)