新聞類別

港聞

詳情#

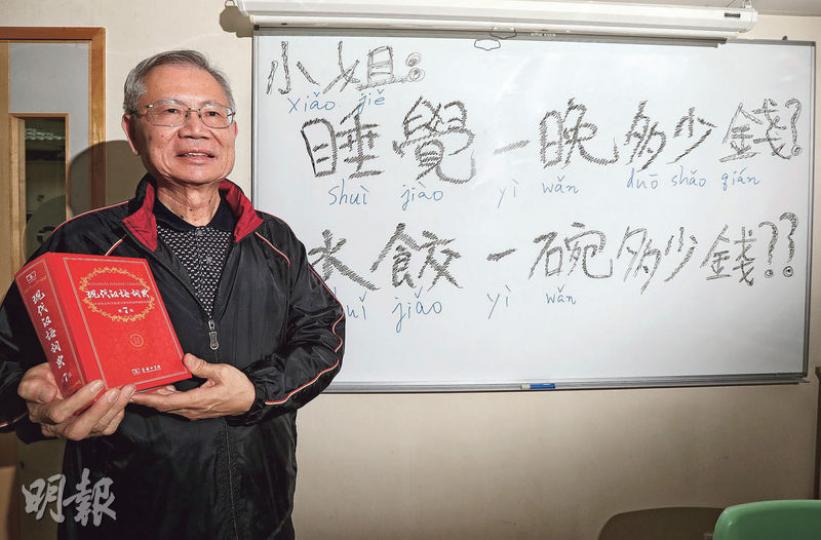

【明報專訊】特區政府於1998年將普通話列為中小學核心課程,又鼓勵學校以普通話教中文,並撥款推廣,各式各樣學習普通話的機構應運而生。20年過去,在政府推動下,港人的普通話應該不再「普通」,但香港普通話研習社創辦人許耀賜慨嘆,近年學習普通話的港人大減,他的學生人數由高峰期的每年1.7萬,急跌至近年的每人3000多,跌幅逾八成。

許耀賜認為,在自由行帶動下,港人接觸普通話的機會大增,但近年本土意識抬頭,將語言與政治掛鈎,有人為「維護」廣東話,拒用普通話,反而導致港人普通話水平停滯不前。

這種微妙的張力也出現在日常用語,近年香港的文字媒介出現不少內地用詞,一些港人認為有關詞彙蠶食本港獨有的語言文化。但本地學者認為,兩地語言及文字互相影響相當正常,港人毋須擔心本身的語言消失而拒絕接觸其他語言。明報記者 曾映妹

「1970年代的香港不流行普通話,一講普通話便被人標籤為『左仔』。」10歲由福建來港的許耀賜,1976年與友人創辦香港普通話研習社,為本港首個民間註冊教授普通話的機構,現為研習社的監事會主席,經常參與政府及大學有關普通話教學的研究。許耀賜說,1980年代前港人甚少懂普通話,本身有普通話底子的他,1970年入讀香港大學,有見不少同窗渴望學普通話,而大學的語言中心只供外交官使用,他遂自編教材兼任導師,免費在校園內開班,「本來以為得十幾人,點知有160幾人,不夠地方坐,有人站着聽書」,他興奮地憶述往事。

1978年註冊首間普通話教室

大學畢業後,許耀賜與數名好友成立國語研習社,廉價教學,1978年正式命名為香港普通話研習社,註冊成為本港首間民間教授普通話的機構。「1980年代初愈來愈多人學普通話」,許耀賜解釋,中英兩國1980年初為香港前途展開談判,有人移民海外,也有人接受香港回歸,並努力學普通話,以適應日後的生活,或為回內地發展作準備。回歸後,首任特首董建華在首份施政報告提出「兩文三語」教學目標,撥款3000萬元訓練普通話科教師,1998年普通話成為中小學核心課程,2000年普通話首次成為中學會考科目。

2014年起 學生人數跌八成

「歡迎收看《笑談普通話》,今日我們講講兒化詞語」、「嘴硬、惱火……今天《普通話一分鐘》教大家普粵大不同」。1990年代至千禧年間,港府大力推廣普通話,社會出現不同類型的普通話補習班、普通話電視節目,「b、p、m、f……」,朗讀聲母的聲音在多個校園迴盪。許耀賜說回歸前是學普通話的高峰期,其機構於1992至96年5年間,共有超過8.6萬名學生,平均每年約1.7萬,2005年搬遷至歷年最大校舍,面積約6300平方呎,共9個課室,可容納約250名學生。但至2014年後開始走下坡,2012至16年的學生人數共有1.7萬,平均每年僅3400多人,劇減八成;校舍也亦於2014年搬遷至旺角彌敦道,面積約1385平方呎,共4個課室,可容納51名學生。

許耀賜表示,2012年反對國民教育科事件後,凡與「中國」有關的事都被冠以「洗腦」或「染紅」,本土意識開始萌芽,部分市民聲言要只說廣東話,拒講普通話,研習社學習普通話的人逐年下跌;2014年佔領運動後,情况更嚴重。為維持營運,研習社近年亦開辦兒童普通話班。

「以前香港較少使用普通話,但學生會厚着面皮,用『半桶水』普通話與內地人溝通,爭取練習機會。」許天賜說由於以自由行來港的內地遊客激增,目前本港街上講普通話的人增加,但港人講普通話的動力卻大減,「對方用普通話問,港人聽得明,即使有能力用普通話答,但人們常用廣東話回應」。他未肯定這個現象是否本土意識影響下,排斥普通話,或是港人的學習態度改變。他說語言是一門技能,在競爭激烈的社會下,年輕人若能學多一門技能,有助提升競爭力,期望社會勿將所有事情政治化。

學者﹕或與市場飽和有關

中文大學普通話教育研究及發展中心主任林建平表示,2012年開始,透過轄下中心報讀普通話水平測試的人數亦逐漸下跌,估計除了政治因素,市場飽和也有影響。他說回歸以來,因工作而學習普通話的人,如從事普通話教師或回內地工作的,多數已在過去10年完成有關課程及考試,同時現時的學校或坊間組織都有教授普通話,市民在日常生活接觸的機會增加,故特別報考普通話班的人數減少。

許耀賜認為,在自由行帶動下,港人接觸普通話的機會大增,但近年本土意識抬頭,將語言與政治掛鈎,有人為「維護」廣東話,拒用普通話,反而導致港人普通話水平停滯不前。

這種微妙的張力也出現在日常用語,近年香港的文字媒介出現不少內地用詞,一些港人認為有關詞彙蠶食本港獨有的語言文化。但本地學者認為,兩地語言及文字互相影響相當正常,港人毋須擔心本身的語言消失而拒絕接觸其他語言。明報記者 曾映妹

「1970年代的香港不流行普通話,一講普通話便被人標籤為『左仔』。」10歲由福建來港的許耀賜,1976年與友人創辦香港普通話研習社,為本港首個民間註冊教授普通話的機構,現為研習社的監事會主席,經常參與政府及大學有關普通話教學的研究。許耀賜說,1980年代前港人甚少懂普通話,本身有普通話底子的他,1970年入讀香港大學,有見不少同窗渴望學普通話,而大學的語言中心只供外交官使用,他遂自編教材兼任導師,免費在校園內開班,「本來以為得十幾人,點知有160幾人,不夠地方坐,有人站着聽書」,他興奮地憶述往事。

1978年註冊首間普通話教室

大學畢業後,許耀賜與數名好友成立國語研習社,廉價教學,1978年正式命名為香港普通話研習社,註冊成為本港首間民間教授普通話的機構。「1980年代初愈來愈多人學普通話」,許耀賜解釋,中英兩國1980年初為香港前途展開談判,有人移民海外,也有人接受香港回歸,並努力學普通話,以適應日後的生活,或為回內地發展作準備。回歸後,首任特首董建華在首份施政報告提出「兩文三語」教學目標,撥款3000萬元訓練普通話科教師,1998年普通話成為中小學核心課程,2000年普通話首次成為中學會考科目。

2014年起 學生人數跌八成

「歡迎收看《笑談普通話》,今日我們講講兒化詞語」、「嘴硬、惱火……今天《普通話一分鐘》教大家普粵大不同」。1990年代至千禧年間,港府大力推廣普通話,社會出現不同類型的普通話補習班、普通話電視節目,「b、p、m、f……」,朗讀聲母的聲音在多個校園迴盪。許耀賜說回歸前是學普通話的高峰期,其機構於1992至96年5年間,共有超過8.6萬名學生,平均每年約1.7萬,2005年搬遷至歷年最大校舍,面積約6300平方呎,共9個課室,可容納約250名學生。但至2014年後開始走下坡,2012至16年的學生人數共有1.7萬,平均每年僅3400多人,劇減八成;校舍也亦於2014年搬遷至旺角彌敦道,面積約1385平方呎,共4個課室,可容納51名學生。

許耀賜表示,2012年反對國民教育科事件後,凡與「中國」有關的事都被冠以「洗腦」或「染紅」,本土意識開始萌芽,部分市民聲言要只說廣東話,拒講普通話,研習社學習普通話的人逐年下跌;2014年佔領運動後,情况更嚴重。為維持營運,研習社近年亦開辦兒童普通話班。

「以前香港較少使用普通話,但學生會厚着面皮,用『半桶水』普通話與內地人溝通,爭取練習機會。」許天賜說由於以自由行來港的內地遊客激增,目前本港街上講普通話的人增加,但港人講普通話的動力卻大減,「對方用普通話問,港人聽得明,即使有能力用普通話答,但人們常用廣東話回應」。他未肯定這個現象是否本土意識影響下,排斥普通話,或是港人的學習態度改變。他說語言是一門技能,在競爭激烈的社會下,年輕人若能學多一門技能,有助提升競爭力,期望社會勿將所有事情政治化。

學者﹕或與市場飽和有關

中文大學普通話教育研究及發展中心主任林建平表示,2012年開始,透過轄下中心報讀普通話水平測試的人數亦逐漸下跌,估計除了政治因素,市場飽和也有影響。他說回歸以來,因工作而學習普通話的人,如從事普通話教師或回內地工作的,多數已在過去10年完成有關課程及考試,同時現時的學校或坊間組織都有教授普通話,市民在日常生活接觸的機會增加,故特別報考普通話班的人數減少。

留言 (0)