【明報專訊】政府最近提出自願醫療保險計劃,旨在尋找一個公私營合作、可持續發展的方案,確保香港市民可以長久享用高水平的醫療服務。筆者嘗試利用地區性家庭收入中位數來探討香港過去30年貧富差距與人均壽命的關係,並藉此分析現在商討的自願醫療保險方案有哪些需要注意的地方。

貧富差距對壽命長短影響減

香港被喻為國際城市,亦躋身全球最長壽地區之一。在2013年,男士平均壽命為81.1歲,而女士則達86.7歲。我們每年本地生產總值(GDP)都錄得增長,整體市民差不多全民就業,教育水平也不斷提高。然而,香港面臨人口老化和貧富懸殊問題也是不爭事實,當中更涉及醫療、福利、資源分配和長遠人口政策的討論。

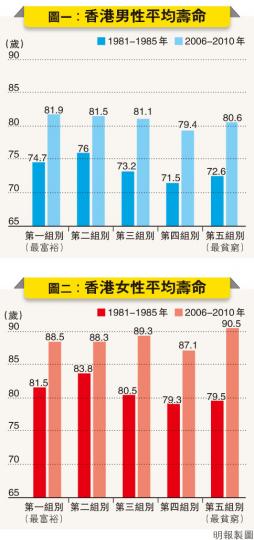

根據政府統計處的人口普查數據,我們將1981年和2006年的地區性人口按家庭收入最高至最低劃分為5個組別。每個組別按照人口生命表計算出1981至1985和2006至2010的人均壽命。研究發現,1981至1985年最富裕地區(最高的20%)的人均壽命為78.3歲,比最貧窮地區(最低的20%)多2.4歲。當中,最富裕地區的男士和女士平均壽命分別為74.7歲和81.5歲,比最貧窮地區分別多2.1歲和2歲。經過20多年後,2006至2010年最富裕地區的人均壽命增加了7.1歲至85.4歲。有趣的是,相比最富裕人口,最貧窮地區的人均壽命比20多年前有更大改善,增加了9.2歲至85.1歲,壽命與現在最富裕人口只相差0.3歲。此外,最貧窮地區的男士增長8年壽命(80.6歲),相比最富裕地區的男士只差1.3年(圖一)。而最貧窮地區的女士增長11年壽命(90.5歲),甚至超越最富裕地區的女士(圖二)。

我們的研究顯示,在早年,貧富差距的確對壽命長短有較明顯的影響。但近年,雖然香港相對貧窮人口不斷增加,其人均壽命仍顯著改善。這一變化受到多方面因素影響,其中,相信香港高質素的公營醫療服務功不可沒。不少人士在香港經濟起飛中收入未能趕上通脹,形成中產下流和「M」型社會的出現,但起碼在公營醫療體系裏,普通市民仍然得到一個合理的待遇。香港的公營醫療服務日趨完善,每年政府撥款四分之一支出予醫療服務,比其他國家為多。而有八成住院病人來自醫院管理局轄下的公營醫院。 公共醫療部門目前負責逾九成二級和三級護理,並得到政府95%的補貼。在接受醫療服務的機會方面,貧窮人士在香港不會得到不合理的照顧,這也是香港值得驕傲的地方。近年,一些移居海外的香港人選擇回港接受政府資助的白內障手術或其他醫療服務,都是因為價廉物美的服務。儘管富有地區的人均壽命仍相對稍長,這可能有賴於他們擁有更多的資源,保持更佳的生活質素,接受更佳和及時的醫療服務。若富裕人和貧窮人都可以在公營系統中獲得有質素的基本和緊急的醫療服務,對市民的生命保障就不會有多大的分別。同時現在也有很多「富貴人」的病,因攝取過量的食物和缺少運動所引致的冠心病如糖尿病等,近年患者人數也不斷增加。

當然,隨着人口老化,公營醫療系統面對巨大的壓力,病牀緊張、長時間輪候覆診、藥物品種、急症室和病房人手等種種問題都會很快出現。根據醫院管理局最新的數據,人口老化所引致的醫療支出急劇增加,對整個醫療系統帶來很大的衝擊,醫院管理局已經不能夠單憑減少病人住院的時間去控制急劇增加的需要。根據醫院管理局2012至2013年度的統計報告,整體住院的日子(Hospitalization days) 在過往10年不斷下降的趨勢已經開始掉頭上升。

自願醫保引伸額外醫療服務

筆者推斷,因老人住院的次數和日數,相對整體人口為多;隨着人口急劇老化、未來的整體人口住院日子只會不斷上升,增加速度也會超過GDP增長的百分比。現在政府提出的自願醫療保險的建議希望能夠減輕公營醫療服務的負擔,引入公私營醫療的合作和協調,使市民能得到多一個選擇,值得肯定。但是,在實際行動方面,當局一定要加倍小心。鑑於私人醫療機構在人手和地方方面的限制,此舉能否有效地減輕公營醫院的負擔,成為疑問。再加上在保險的設立以後,也會引伸出更多其他服務需求和一些額外醫療服務。最近筆者參加了一個人口老化的會議,與會者指出在美國約有30%的醫療服務對病者是沒有效益的。另外將會產生一些其他保健作用的治療和診斷,都會增加了整體醫療系統的工作量,還可能影響真正有需要的病人得到適時的治療。現在香港的公營醫療服務作為安全網是優秀的,但在自願醫療保險制度下,怎樣保障市民能接受到公私營提供的醫療服務,同時又能確保物有所值,維持並提升人口健康平等,還需要小心的執行。否則,政府和市民都花多了錢,但整體健康的表現卻沒有改善。再者,政府在疾病預防方面,有很大可以改善的空間,在基層醫療和提倡健康生活方面實在可以投放更多資源,做得更好,令市民不單止活得更久,更活得健康,最終醫療的開支才可以有效地控制。

作者葉兆輝是港大社會科學學院社會工作及社會行政學系教授;李嘉文是港大社會科學學院社會工作及社會行政學系博士生

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)