【明報專訊】毫無疑問,政制改革為近月以來香港社會中最炙手可熱的議題。本文以過去香港中文大學香港亞太研究所(簡稱「亞太所」)所進行的電話訪問結果為根據(註),嘗試梳理香港市民對房屋供應和土地價值的看法與期望,藉此為社會各方所參考,並能長遠解決房屋及規劃政策的有關爭議。

官民皆認同「房屋及規劃」

乃「重中之重」的政策

無論在其參選政綱、首份及本年的施政報告,特首都詳盡臚列了長、中、短期的房屋政策與措施,希望應對房屋短缺的問題。一方面,這些房屋供應的計劃與承諾正正回應了市民的期望。在對兩次施政報告期望的調查中,我們均發現「房屋及規劃」乃是最多受訪者認為要在施政報告優先處理的政策範疇。另一方面,有意見認為房屋政策一直為本屆政府施政中「重中之重」的原因在於它能夠挽回民望、令公眾信服。

近四成市民估計樓價將再升

進一步的分析顯示,市民期望施政報告能最先處理的三大房屋及規劃項目包括:加快興建公屋、增加居屋供應及調整樓控措施。顯然地,大部分市民對房屋政策的期望大多是由於過去數年本港樓價的大幅升勢。根據亞太所過去兩年有關對香港樓價水平的看法,九成市民均認為水平過高。而本年8月的調查亦發現,八成的市民認為樓價在未來一年不會下降。

正如前述,本屆政府自上任以來,不斷推出「辣招」以抑壓樓價的上升,並實施不同的措施(如放寬地積比率的限制、研究開闢岩洞及地下空間以騰空土地、開發新發展區等)藉此增加房屋的供應。但是,無論是在立法會,還是在公眾諮詢會,我們往往都聽到不少反對政府提出發展項目及增加房屋土地供應的聲音,希望政府撤回甚至是擱置有關計劃及措施。

如何解讀市民

對房屋及規劃發展的反對聲音?

既然絕大部分市民表示現時樓價水平過高,而最多市民認為房屋及規劃為最優先處理的政策範疇,有關當局該如何理解以上提及的反對聲音?香港市民對住宅用地供應與發展又有什麼看法?以下我們將分析市民對各種增加住宅用地供應方法的看法以及其所帶來各種後果的接受程度。本年8月的調查結果顯示,最多受訪者支持的增加住宅用地供應方法依次為:加快重建舊區(33.1%)、將非住宅用地變更為住宅用地(25.8%)、徵收新界私人土地(但不包括丁屋地)(19.8%)、在維港以外填海(7.3%)及提高住宅用地的發展密度(4.6%)。而這個結果正正呼應了此調查中有關市民對增加房屋土地帶來各種後果接受程度的數據結果:六成的受訪者表示不接受甞D常不接受為了增加住宅土地而影響自然生態環境,五成的則不接受甞D常不接受為此而提高發展密度,而三成半不接受甞D常不接受為了增加住宅土地而影響當地居民的原有生活方式及社區網絡。

對自然環境及生活質素的關注vs.

鄰避症候群(Not in My Back Yard) (NIMBY)

由此,我們清楚看到,較多的市民既不支持,也不接受破壞自然和令生活質素變差的增加房屋土地方法。事實上,在今天的香港社會,市民愈來愈關注自然生態的價值、持續發展的可行性、經濟發展與環境保育的平衡等。相對地,他們對土地發展與利用的着眼點不在於其純粹的經濟利益及實用性。

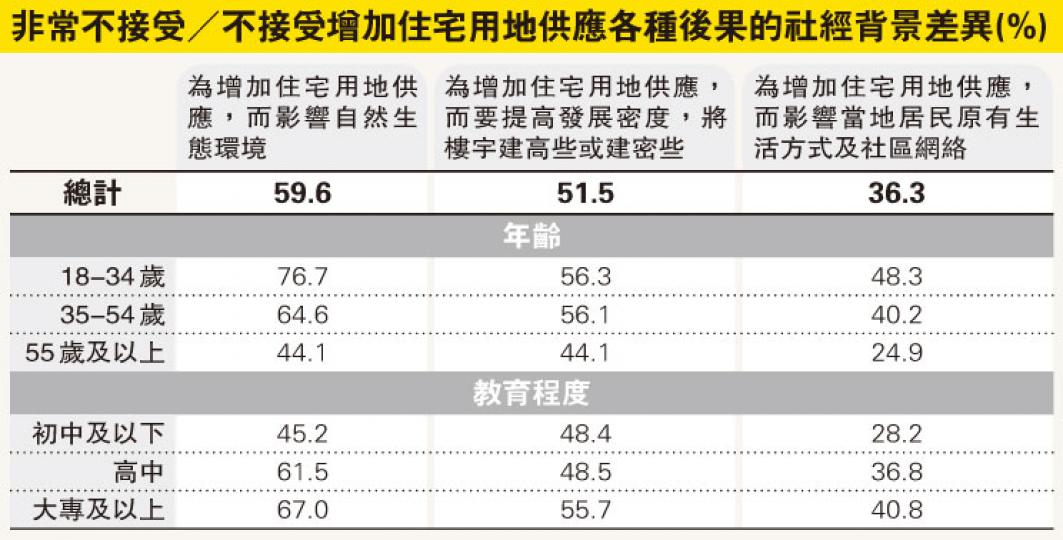

深入的分析更顯示,不同年齡與不同教育程度的受訪者對增加房屋土地帶來各種後果的接受程度在統計上有着顯著的差異(見表)。具體地,年齡愈輕及教育程度愈高的就傾向愈不能接受各種的影響。我們相信香港市民的整體教育水平只會愈來愈高;而假設現時的年輕一代(18-34歲)不會因年齡漸長而變得「保守」,香港社會對土地供應和價值的看法將會愈來愈傾向關注環境保育多於社經發展。

綜合以上的數據,似乎在面對房屋及規劃發展時,部分市民的看法存在着複雜的情緒:既要增加房屋土地供應,也要保育環境。這或許是導致現今社會在發展上陷入一個進退兩難的困局。例如,早前「三堆一爐」的爭議就突顯了整體社會利益與個別地區利益的衝突。這是NIMBY的體現:「不要(興建)在我(家)的後院」。現在政府被認為「盲搶地」以增加住宅供應;我們可預期,在很大程度上,由於對自然環境及生活質素的關注,不少房屋發展計劃(例如在私人屋苑附近興建公共房屋)將面臨更大的難題,並遭到更强烈的反對。有關當局應如何在增加房屋供應的前提下平衡各個持份者的不同利益與考慮?突破這個充滿民粹的大環境,並重新思考香港社會的房屋及規劃需要正是我們長遠解決房屋短缺與籌劃整體發展方向的關鍵。

註:本文引用的數據來自亞太所電話調查研究室在以下日期發放的新聞稿:2012年8月29日、2013年1月3日、3月27日、10月2日、2014年1月8日及8月27日。

作者葉仲茵、李鏗為香港中文大學香港亞太研究所副研究員;趙永佳為香港中文大學香港亞太研究所副所長

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)