【明報專訊】中國醫療保健行業的時代已經到來!隨着中國經濟增長放緩,二十年前開始興旺行業,已不復當年勇,國內外的投資者都正在尋找新的增長領域。醫療保健行業正合乎此條件──因為醫療保健行業的經濟特性意味着,至少從較長期來看,醫療服務需求的增長速度至少會和整體經濟增長一樣,甚至可能更快。

當中國的鋼鐵、水泥等多個行業都有產能過剩問題時,醫療保健行業的問題卻相反──醫生、護士以及病牀都嚴重短缺。近幾年,內地政府的政策已經因應這些樽頸而調整,向私人和外國投資開放這方面的市場。這種由需求端管理轉變為在供應端推行自由化的舉動,正在改變醫療保健服務的提供方式,並可能成為中國未來十年增長最大的服務行業之一。

醫療保健佔GDP比率增

預測中國的醫療保健需求將會持續增長的基礎,是稱為「健康經濟學第一定律」(The First Law of Health Economics)的迷人公式。根據這理論,一個國家在醫療保健方面的開支,基本上與其GDP存在某種關係。這個規律已經被許多研究證實了。

甚至有確實的理由預測,醫療保健需求的增長速度會超過其他行業。這要歸功於被稱為「成本疾病」(the Cost Disease,又稱Baumol's Disease)的另一股強大經濟力量。這個術語是由美國經濟學家William Jack Baumol在超過半世紀前提出。他認為,勞力密集型的服務業,包括醫療保健、教育和即場音樂演奏等的價格增長速度,將會比其他行業為快,而且這種情形會一直持續。在這些行業,由於難以降低主要的成本,其加價速度將會趨向高於平均水平。但是,在其他較容易和較快提升生產力的行業,例如製造業,其加價速度將會低於平均水平。

這兩種現象結合,意味着,按名義價值計算,醫療保健和類似行業的增長將會快過其他行業,它們在整體經濟中將會漸漸佔到較大的比重。這種情形同樣出現在中國。30年前,中國的醫療保健開支只相當於其GDP的3%,但現在已上升至5%。

胡錦濤和溫家寶卸任時,中國已幾乎可以宣稱,醫療保險覆蓋全國人口。這項成就主要是因為將農村人口納入到一個基本的健康保險計劃,而以往農村人口是排除在大多數公共福利計劃之外。隨着全民醫保基本上實現,政策的優先次序亦有所改變。中國政府希望,令城鄉人口在獲得醫療保健服務方面更加均衡,將會在這方面加強工作。而公共醫療保險計劃也會繼續增加覆蓋。

政府推動私營醫療

但醫保覆蓋率已經上升了很多,而政府和國民負擔門診醫療支出的比例亦已經穩定下來。對我們來說,現在的議題當中最令人感興趣的,是在供應方面。因為有充分的證據證明,中國的醫療服務供應不足──醫院變得愈來愈擠迫;亦有調查顯示,這嚇怕了很多想尋求治療的人。

多年來一直存在於系統邊緣的牟利的醫療機構,現在也開始發揮較大的作用。根據官方的統計數字,由2005年至2012年,私營和牟利的醫院就由2971間增加至6403間,增幅超過一倍。

內地政府現時經常稱讚,私營企業投資有助提升中國的醫療服務質素。內地政府甚至還訂下了目標,讓私營醫院在2015年取得20%的市場份額。內地政府在2014年的待辦事項之中,就包括放寬外商在投資醫院方面的限制,以及為國內的私人投資者簡化審批程序。

我們認為,在中國,私營醫療服務供應商的機會將會繼續增加。尤其是考慮到,中國的富裕階層對高端服務的需求激增,以及人口迅速老化帶來的挑戰。

硬件不錯 人員不足

但是,內地醫療服務不足,最終主要並非基礎設施的問題。中國在硬件供應方面一直是不錯的。反而,受過訓練的醫護人員供應不足,才是主要的問題。

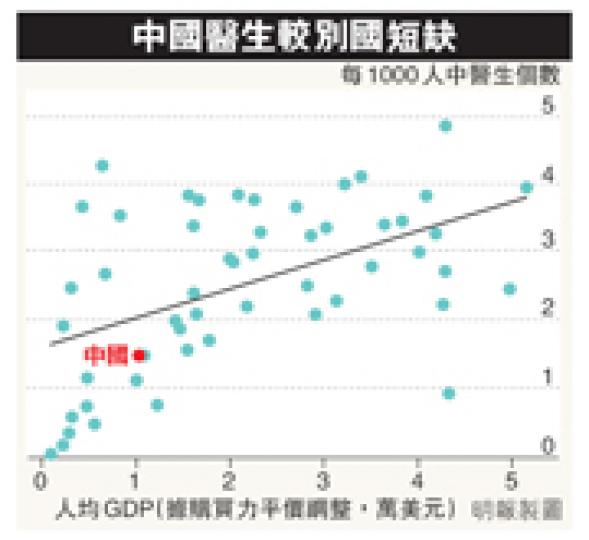

在2011年,中國每1000人才有1.5名執業醫生。以中國的人均收入來說,這個比例是比預期為低。相比之下,儘管烏克蘭的人均GDP比中國低,但該國每1000人就有3.5名醫生。

同樣地,儘管中國的人均收入比印度高得多,但中國每1000人才有1.67名註冊護士,比印度的1.71名還要略低。

因此,要解決中國的醫療服務不足,真正需要投資的主要是人力資本,而不是物質資本。在GDP的計算中,這會視為消費而不是投資。

所以,如果中國增加醫療保健開支,以緩解醫療服務供應不足,將會令中國進一步過渡至GDP增長由投資驅動的比例愈來愈小。

GaveKal Dragonomics 資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

新聞類別

財經

詳情#

留言 (0)