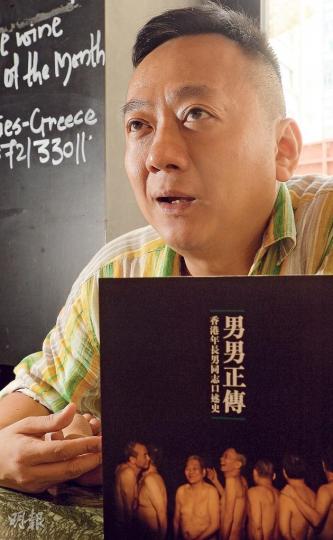

【明報專訊】香港年長男同的口述歷史《男男正傳》剛出版。

爬樓梯上二樓書店,可見「豬肉枱」上一小幢以膠袋包裹、封面背景漆黑猶如舞台,台前七位肉帛相見的伯伯,他們直面或背向鏡頭。

十二位受訪者都是一九五○年或以前出生,有人於受訪時已年逾八十。

書中他們「男男自語」,大半世紀以來的基路歷程,到底是如何走過。

叫得「正傳」,用心是為要將社會上被歧視、被隱形、「被三級」的群體的一段歷史,正本清源。

就讓邊緣中的邊緣,細訴於大半世紀前的殖民地時空下,怎樣在掩映之間面對自身那種不被認可的欲望。

可以想像,寫作題材與受訪人物縱是在今天看來,仍然敏感,作者香港大學社會學系江紹褀教授以不卑不亢的態度,將一段段的口述歷史紀錄下來。他要還他們一個獅子山下的位置,一個名份。

生於五○前的「嗰啲人」

近年社會上的LGBT(女同性戀者Lesbians、男同性戀者Gays、雙性戀者Bisexuals與跨性別者Transgender)愈見「現形」,敢於為自己的權益發聲。繼今屆立法會有民選議員「出櫃」,又有演藝界的熟悉臉孔領軍,統領「大愛同盟」,今天又將有點點粉紅Pink Dot Hong Kong 2014 三點起在金鐘添馬公園,彷彿多元共融的目標可期;但另一邊廂,上月名為維護家庭基金發起「愛爸媽•愛我家」巡遊,有立法會議員帶頭在橫額上寫上「反跨性別婚姻」,高呼鞏固一夫一妻家庭價值、有人甚至舉起「反對同性婚姻」橫額,出席人數據說過萬,又似乎較前一星期的「國際不再恐同日2014」有更多人參與。可見今時今日貌似更開放、進步的社會,實則反對歧視性小眾的聲音愈out,「反反歧視」者的回應亦更激烈。

「其實從八十年代開始,只要同志做一些事,他們覺得『出位』便會有反彈。歷史上其實有過幾次,如八十年代的同性戀非刑事化,○五年政府就性傾向歧視條例諮詢,然後就是近期。可能他們覺得這個threat愈來愈真實,很多人出來撐﹙同志運動﹚,所以反彈更大。」江紹祺(Travis)月前到過台灣,跟當地朋友談起香港教會在報章刊登廣告,聲明「同性性行為是上帝所憎惡的罪」、「同性婚姻是上帝不悅納的」,「台灣朋友說,如果這廣告在台灣主流報章出現,相信過兩天便會有過萬人上街反對!」

八十年代 無名的狀態

年長一代男同志口述歷史是江紹祺的一個研究項目,○八年從香港大學知識交流撥款計劃申請的資助。近十年來他從事與性別、性身分有關的研究,六年前他下定決心,要替這班行將消失的戰後第一代男同志,記下他們於特殊時空下的同性戀歷程。「(九七前後)本地學者做了不少有關身分認同的研究,討論香港人文化身分的問題,但在『獅子山下』這個大論述之下,沒有記錄這批一九五○年或以前出生的男同性戀者的故事。要說的其實是他們身分認同的問題。」「獅子山下的拼搏,好像都assume了那些香港人全都是『直』的。」Travis的「大師兄」、港大社會學系教授吳俊雄替書撰序寫道﹕「我特別欣賞小師弟花了不少力氣,重現戰後香港那種一切從頭再來,萬物無以名狀,生活雖然困厄,但做人和釣魚都有一百樣可能的社會狀態。讀過,我對於何謂『香港歷史中的複雜、流動、曖昧以及矛盾性』,印象深刻。無名,原來可以是褔。」

五六十年代的戰後香港社會,百廢待興,是個很多東西都還沒有名字的年代。那時候,男男之間愛情與欲望,還未被稱為「同性戀」。

Travis覺得,無名的狀態,有好有不好﹕「八十年代,時人對他們的稱呼是愛滋佬、變態佬、Homo佬等;後期有『Memba』、同志。『同性戀』在相當後期才出現。我問那些伯伯舊時的人如何稱呼『同性戀』?他們說,無㗎,通常叫『嗰啲人』或者『我哋嗰啲人』囉,就咁㗎嘞。」沒有名字,也就沒有身分。男男關係只能屬於個人的特殊嗜好,也沒有覺得要為自己和大家爭取什麼。「沒有名字便不用背負名字底下的責任,某程度上有較大空間;但連名字也沒有的壞處是難以爭取任何應有的權益。」

但當同性戀的身分意識和關係曖昧不明,他們只有順從社會繼承傳統價值,「這些阿伯都放棄了自己的欲望,完成華人社會對成年男子異性戀的要求,即做個結婚生仔的『好仔』。書中有個案是當他們到了五六十歲才能夠『搵番自己』。」果然,獅子山下的歷史若少了這些章節,確是失色也失真。

殖民時代論述

十二個訪問中,幾乎每位受訪者對自己都不吝剖開個人的同性性經驗,描述相當露骨,被訪者提供的書信﹙是的,他們當時處於手寫書信年代,還未有WhatsApp或facebook﹚,有與新相識的純愛交流,自瀆,還有纖毫畢現的手繪陽具,所以書要「包膠」。江紹祺(Travis)覺得,這是負責任的做法﹕「出版前跟編輯、出版社傾,大家都覺得若要保留這些內容便會『責界』,那我決定『包膠』,因為我不想自我審查在先」。受訪者的描述露骨,但記錄者並無加鹽加醋整色整水,他不猥褻嘩眾,亦不帶個人批判,只是如實記錄。「保留他們對性體驗的描述,是由於男同志對性取向的醒覺,很多時都跟性有關。這些都是明顯地將他們與異性戀分開的體驗」。

大半世紀生存在衣櫃裏,跟家人、朋友說過無數大話遮掩自己的身分,要一位背負如此過去的老人家向陌生人剖白,並非易事。Travis申請到研究基金的頭半年,一個受訪個案也找不到,後來在同志與義工組織互相介紹下才得以順藤摸瓜,最重要是接觸到伯伯信任的介紹人。第一次見面,這班同志伯伯的開場白總是︰「無嘢講呀!」然後便巨細無遺的縷述自己的故事,個多小時毋須引導,沒停頓,非常logical。他們之中大多是沒有出櫃的,當中不少是人家的阿爸、阿爺。Travis相信他們從來沒跟別人講過這些說話,但極有可能自己跟自己come out了一千次一萬次,「呢件事﹙同性戀﹚唔講唔講,但他們其實好想講。問他們怕不怕被人認出?他們也許有點怕,但活到了這個年紀,也無所謂了」。

從訪問文章中可見,受訪者相當信任訪問者,而且也非常清楚訪問的目的,字裏行間可見研究人員費了不少時間,去經營與受訪者的關係,「其實你跟他們傾偈時,你有幾誠意,他們完全feel 到,sense到。這是訪問之中最珍貴的地方」。彼此信任,對上一代的邊緣群體尤為首要。那些年,如果遇人不淑,又或抵受不住公廁內的引誘,隨時有機會被放蛇的警察逮捕又或被憎恨同性戀的人毒打。

大家多時不會想起,直至一九九一年,同性戀在香港屬刑事罪行。即便是殖民地時代的香港華人社會,監控與歧視,除了來自家庭,還有來自政府和西方宗教團體。將同性戀刑事化,並且定為「罪行」,可說是伴隨殖民政權根植香港的觀念,大清律例反而沒有將「龍陽之癖」列為罪行。

麥樂倫的五槍

「當年殖民政府set up了一個SIU﹙Special Investigation Unit﹚,專責調查政府高官有什麼人是gay的。現在當然不可能有一個政府部門去track down公務員的性取向,但可見當時殖民政府非常介意同性戀這件事。」不可不提一九八○年的「麥樂倫五槍事件」,那已是香港同志平權運動的濫觴——麥樂倫督察被舉報為同性戀者後,被發現在密室內連轟五槍「自殺」。此案引起了當時社會對同性戀行為是刑事罪行的討論,至一九九一年,港府才通過將同性戀非刑事化。「但其實英國在一九六七年已將同性戀非刑事化,只是可能英國政府覺得這件事『太前衛』,沒有讓殖民地香港follow。」是因為殖民地屬二等公民身分而不配「太前衛」?《男男正傳》唯一一名英籍受訪者、前香港皇家警察Robert的經歷,說明了當年SIU對政府人員的監控。

「羞家」大罪過犯法

「當年同性戀是刑事罪,但上一代的男同志對犯法的概念很模糊。『羞家』反而大罪過犯法!所以家庭也是一個很重要的監控機制。」Travis說。

另外,現今的同志平權運動經常遭受西方宗教團體﹙天主教、基督教﹚的反撲,這其實亦跟香港的殖民地歷史有關。Travis說﹕「天主教、基督教伴隨着殖民來到香港。香港大部分學校、社會服務都有宗教背景,某程度上他們滲透着基督教、天主教的想法。此外大部分社會精英、政府機構內的高官都有宗教背景。所以現時在香港,同志平權運動最大的阻力來自宗教——這是非常『殖民地』的一件事。這與中國大陸、台灣不同,中國大陸的宗教勢力不是太犀利,他們不會覺得同性戀係『罪』,反而覺得是『精神病』,覺得『羞家』。你看佛教道教對同志不會有很大的反感。我覺得這與殖民地很有關係。」

孤寡老人

訪談中,Travis幾乎向所有年長男同志發問同一條問題﹕「如果有選擇,下一世你還會選擇做gay嗎?」大部分竟然答Yes!基路難行為何仍想做基佬?「他們都覺得做『直佬』要擔起頭家,其實好悶的。做基反而更多可能性。」他說,對上一代男同志來說,在上世紀五十至八十年代做gay自然有很多眼淚、遺憾、無奈和指摘,「但我覺得gay對他們來說,真係gay,即係happy咁解,而他們在當中可以找到自己」。也有伯伯說,如果現在他才是十幾歲少男,他們一定不會選擇結婚生仔。「但沒有辦法,每個年代總有一些東西要試煉的」。

研究以外的關懷

至於選擇忠於自己,沒有家庭作為「後備」同志,晚景着實荒涼。「單身老人家身體總有大大小小的毛病。如獨居的神婆伍梅,佢好得意,一屋都係hello kitty。但你問佢悶唔悶,梗係悶啦,早上五六點『紮』醒,一天怎過呢?於是一個人去老人中心,但又唔啱傾,人哋講老婆、湊孫……你可以想像到他們的景况不會是很舒服的。」考慮到這群有不同需要的孤寡老人的處境,Travis藉着研究計劃成立了一個老同志互助小組。「他們當中三分二是單身的,有的結過婚但現在是單身。訪問中我發現他們之間缺乏溝通渠道,於是在二○一二年開始,每個月我都跟他們『飲茶』,作一個小小的gathering。飲完茶,我們會到其中一個義工的家,開一個focus group,每次也有一個『哎吔』討論主題,忘年戀、獨居生活、年老後性是否重要?是否需要談戀愛?雖然他們講講吓通常會講咗其他嘢﹙笑﹚。但我覺得這樣很好,在學術研究之外也算是一個小小的社區關懷或服務。」

「我們叫family we choose,『家庭』由你自己揀。家庭聯繫建立於朋友之間,因你已不能依靠血緣關係」。

藝人帶頭「大愛」,都說在華人社會,come out很難,要有頭有面的人勇敢站出來,自當難上加難。不過,也有評論擾憂,只怕「大愛」將LGBT平權運動導向「靚、潮、型」,對此,Travis說﹕「演藝界人士出櫃當然有role model的作用,但最好當然有年長的明星可以走出來啦!但這是更加難。」

《男男正傳》是江紹祺首部以中文寫成的書籍,書中的口述歷史紀錄,照足學術研究的規格,但又跟他以前寫的學術論文不一樣﹕訪問完成後他會先給受訪者過目,如他們不同意某些內容如實刊出或要刪削,他亦尊重受訪者的意願。「編寫這本書不純是學術的要求,還有道德上的責任。」十多年來他寫過不少與嫖客、妓女、愛滋病人等有關的學術論文,笑言這些論文到他死那天也許不會有很多人讀過!但這本書,受訪者可以從他的筆下重讀自己故事,他也希望這本書可以接觸到更多本地中文讀者。他希望書中尚在的受訪者,看到自己的經歷,又或是自己的身體上了書封面,會覺得開心。記者大想頭,希望這本書是老同志向家人出櫃的好理由之一。

《男男正傳》新書發佈會暨攝影展開幕禮

日期︰2014年6月28日(星期六)

時間︰下午3:00至5:00

地點︰香港薄扶林香港大學百周年校園賽馬會教學樓MC3@702室

主持:呂大樂教授

對話:江紹祺博士 X 吳俊雄博士

藝術家︰沈嘉豪、陳家祺、黃勤帶及Gyorgy Palos。

展覽時間︰6月30日至7月11日下午2:00至7:00(星期六、日及公眾假期除外)

文 蔡琇莹

圖 劉焌陶

編輯 方曉盈

sundayworkshop@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)