【明報專訊】復活節前夕,來自羅馬尼亞的Andrei Nutu,打一隻新鮮雞蛋,把蛋白隔開,只取蛋黃——他不是在做蛋糕慶節,卻提起畫筆,用蛋汁混顏料,恭敬地畫起聖像畫(icon painting)。

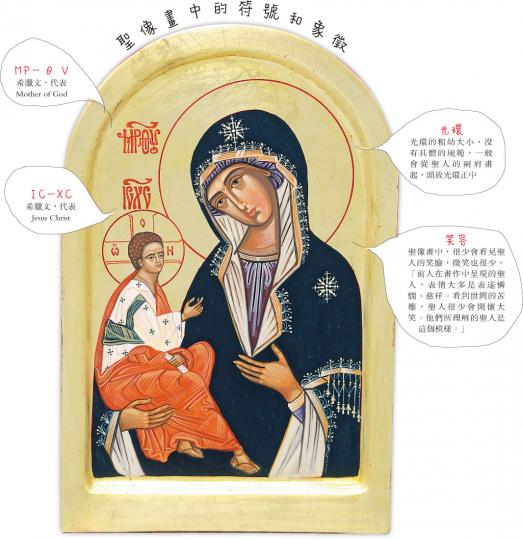

聖像畫,是東正教的傳統藝術,製作次序和技巧都依循古老傳統,嚴肅神聖,一絲不苟,由選取繪畫的木板、聖人身體的比例、臉上有沒有笑容,都有上千年的法則規限。

不過,原來這種畫,在羅馬尼亞一度被遏止,直至23年前的革命,羅馬尼亞共產黨倒台,聖像畫才得以復興。

東正教的聖像畫,並不像我們在西方教堂或皇宮看到的宗教畫作,雖然都以聖經故事為題,但不論顏色、風格,都有很大分別。聖像畫,一般相信是源自路加(《新約聖經》路加福音的作者),相傳他繪製了第一幅聖母瑪利亞的聖像。後來教會把這聖像畫的一些特徵,歸納成往後聖像畫的基礎。不過,「在公元1054年,東西教會分裂,基督教分為希臘正教和羅馬公教,即是東正教和天主教。東正教一直依循傳統的畫法,而以西方的教會則發展出另一套畫風,例如在文藝復興時期,改變尤其大,他們的聖像畫走向寫實。」Andrei Nutu的老師Spanache Petrariu Cristina說。

畫中聖人特別高大

在他們今次帶來香港的畫作中,的確可以看出,東正教傳統的聖像畫並不寫實,例如聖人看上去的臉容輪廓不合比例。Cristina說,聖像畫是有一套既定的法則,「一般畫作中,頭的大小佔人體高度的七分之一,聖像畫之中,聖人的身體通常看上去比常人壯健和高大,人頭只佔身體十分一高度」。用色方面也是有講究的,例如金色代表天堂的榮光,耶穌身上的衣服則是紅色,代表上帝降生為肉身。雖然畫聖像畫的法則很多,多年以來的聖像畫的風格統一性很強,而且畫家不會在畫上留下名字,但若仔細比較,還是能分辨出畫作來自什麼地方。「塞爾維亞的聖像畫強調紅色;俄羅斯的則比較側重金色。羅馬尼亞的,背景顏色很多時用上藍色,這有時是為了突顯光環的金色。」而使用蛋汁混和顏料成為蛋彩,也是傳統之一,「這樣可以讓顏料更富透明感和質感」。

這天觀摩Cristina的學生作畫,雖然說是學生,但他們其實都已學滿師,畫作除了售賣,也會捐到教堂,「他們也會接外面的生意」。不過,他們的畫,很少自己創作,一般都會跟從前人畫作,木板上的草稿線條都是從舊畫復刻過去。「我們一般相信,前人是因為受了感召,對於聖人的輪廓有一種獨特的見解,才呈現於畫上,而這種『理解』是不能輕易作出的。當然,現在仍然有新畫出現,可是大都由經驗非常豐富的畫家所畫,而且也不多。」

復興於一九八九以後

羅馬尼亞大多數人信奉東正教,懂得聖像畫的畫家也有不少,但聖像畫在羅馬尼亞一度沒有受到重視,直至近年,聖像畫似乎正在復興,「這是因為政治環境在改變。」23年前,1989年,羅馬尼亞共產黨倒台,國家開始走向資本主義,「雖然東正教教堂一直存在,沒有被大肆剷除,但當時的政權是遏制的」。今年30多歲的Cristina,當年決定投入聖像畫畫家行列,也是困難重重。高中畢業,Cristina在大學修讀藝術,開始對聖像畫產生興趣。然而,一來已錯過了在專門教授聖像畫的學校學習,二來,當時的環境並不容易找到聖像畫的老師,「我剛入中學時,政局開始變天,你可以想像,我最重要的成長時期是處於一個急速變遷的社會。沒有正統的老師或學校引導,都是靠自己不斷找書、看文獻,由零開始自學,逐個法則看回來」。她說,現在的學生都幸福得多,「教這類畫的地方多了,相關的書籍也多了,對於這種法則繁多的藝術,現在跟10年前相比,真的容易了許多」。

文 陳嘉文

圖 劉焌陶

編輯 麥少菁

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)