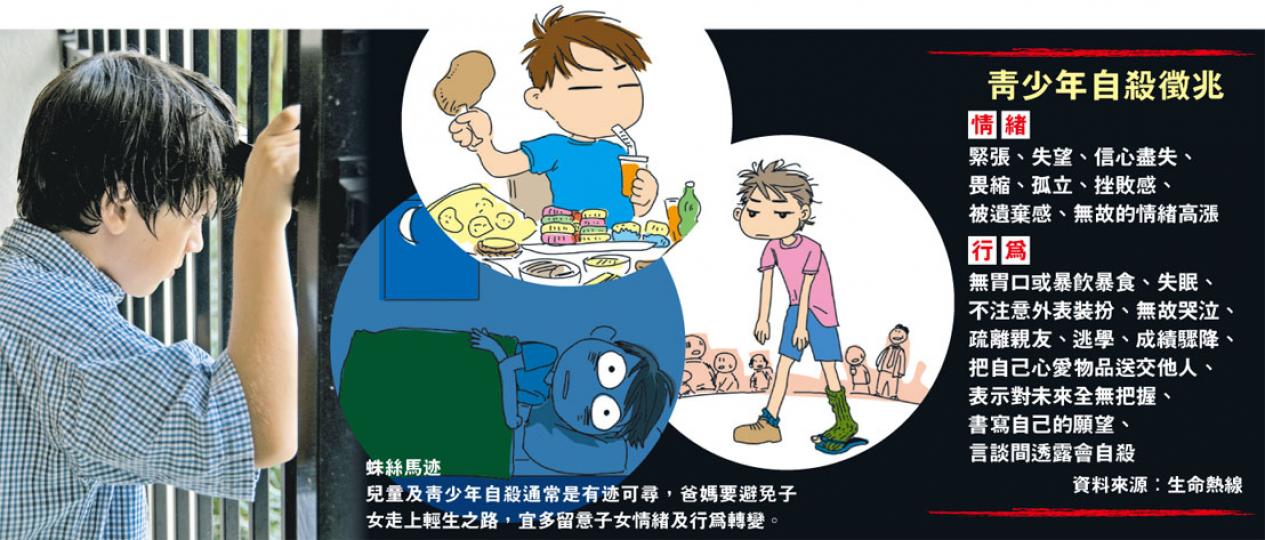

【明報專訊】由去年開學至今,接二連三發生青少年自殺個案,今年一月就有13歲少女疑為感情及學業問題跳樓輕生,引起社會關注中小學生面對生活壓力的問題。專家指出,兒童及青少年自殺通常有迹可尋,爸媽要避免子女走上輕生之路,切勿做「鴕鳥」迴避討論自殺問題。互相多溝通,協助子女解決困難才是上策。

約20%青少年曾有自殺念頭

問﹕香港兒童及青少年的自殺傾向,情况嚴重嗎?

答﹕自殺死亡個案,數字上以65歲以上組別最高,12歲以下最低;因為字數少,所以每個自殺個案都令人關注。有研究指出,12歲以上青少年約有20%曾有自殺念頭,而約有10%曾企圖自殺或做出自我傷害的行為。然而,有自殺念頭的並不限於12歲以上青少年,轉介個案中,年紀小至小一、小二學生都有。此外,有自殺念頭而付諸行動已屬高危個案,瑪麗醫院曾接收小五、小六學生的個案。

多與學業人際壓力有關

問﹕兒童及青少年為何會有自殺傾向?

答﹕企圖自殺通常與壓力有關。兒童有自殺傾向通常與學習有關,因為現今學童要面對很大競爭,學業方面如功課、測驗和考試;又要上各式各樣補習班、興趣班,時間表排得密麻麻,可用來放鬆、紓緩壓力的「自由時間」卻少之又少。曾有一個小二生以言語表達尋死意向,如「如果再逼我讀書,我就死畀你睇」等。

至於青少年,除了學業,人際關係亦是壓力來源。例如升中後環境轉變、與異性相處、被朋輩間排擠或欺凌等。欺凌行為包括生理上和心理上,切勿輕視言語及網路上的欺凌,經常聽到被單打的說話,又或被人在網路上以一傳十、十傳百的方式攻擊,都可以引致情緒問題。

其實死亡是個抽象概念,一般來說,小朋友大概12歲才會明白死是一個永恆、不能回頭、以後不在世上生存的事情。當遇到壓力而未能處理,便有可能會以「死」來逃避困難。此外,外國有研究指出, 九成自殺死亡個案(包括任何年齡)是患有不同類型的精神病,包括抑鬱症、思覺失調、腦部發展問題如過度活躍及專注力失調症、自閉症等。

留意子女飲食作息社交

問﹕家長可以從哪些方面,察覺子女有自殺傾向?

答﹕雖然兒童及青少年對「死」未必有清晰的概念,但家長不宜忽視子女有自殺的傾向或念頭。有些人或會以為兒童及青少年只是將「我想死」隨口說出來,但他們自殺通常是有迹可尋,子女年紀較小的家長,可多留意他們有否無故哭泣、難以入睡、興趣減退、成績突然下滑、行為倒退等。至於有自殺傾向的青少年,爸媽可能會注意到他們在飲食習慣、作息習慣及社交行為上出現轉變,例如無胃口或暴飲暴食、失眠、不願見親友、情緒上波動較大、專注力及集中力下跌等。有些青少年未必讓家長知道他們有自殺念頭,但會在朋友間透露。

有企圖自殺的人,在行動上是會愈來愈激烈,由言語上升級至實際行為,如傳送短訊告知親友,在天台邊緣徘徊,

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)