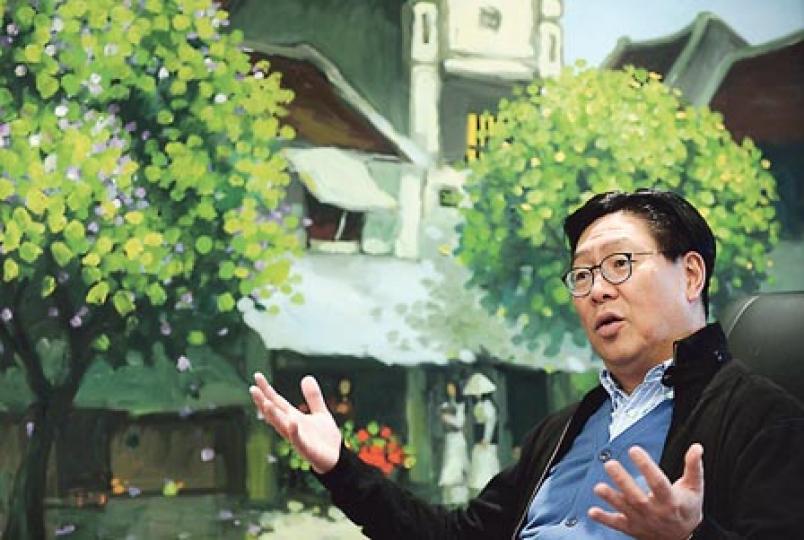

【明報專訊】旅發局早前公布去年逾5400多萬訪港旅客中, 內地旅客佔76%,較去年增長逾16%,有立法會議員建議政府引入陸路旅客入境稅減輕本港承受旅客壓力。但前商務及經濟發展局長馬時亨接受訪問時稱反對徵該稅項,指建議「本末倒置」。他指確有一小撮「自由行」旅客財大氣粗,但自由行確帶動餐飲和酒店業就業,他擔心若無內地旅客訪港,「這些人失業時誰負責?」

梁當年憂損中港交往

前財政司長梁錦松於2002年財政預算案倡徵「邊境建設稅」,馬時亨同年7月出任財經事務及庫務局長主責推銷。他憶述當時建議「絕對無限制人來的意思」,而時任行會召集人的特首梁振英當時亦表明,開徵「邊境建設稅」會對中港交往帶來負面影響,並擔心會令內地同向港人徵稅收。

馬:或趕走歐美「大客」

馬時亨指出,陸路入境稅執行上最叫人頭痛,當年局方曾研究過透過八達通收稅或經旅行社收稅,惟旅行社亦覺行政繁瑣不表支持,建議亦未有落實。他認為,要解決本港旅客承載量問題,應「優化」旅遊業配套着手,開徵百元入境稅不但不能篩選出高消費遊客,「因你不能只收『強國人』客」,最終趕走的更有可能是歐美地區「大客」。

對於社會上有聲音不滿內地旅客及水貨客太多,影響港人生活,早前更有網民發起遊行表達不滿,馬時亨嘆「諗極都唔明」,認為港人以文明見稱,「看到這些事情發生很心痛」。他笑稱自己未遇過被「自由行」打尖,也沒有試過港鐵擠不上車廂,但認同一小撮「自由行」的確「財大氣粗」,更曾聽聞有內地客在名店吸煙,但店員見對方豪購50套西裝,未敢阻止,「如果我見到一定打電話去控煙辦﹗」

「一小撮自由行確財大氣粗」

他認為,港人面對與內地人文化差異,遇事可先勸阻,「最多咪報官」。至於有指內地以經濟手段「赤化」香港的說法,馬時亨則認為中港兩地於「自由行」上互有得益,「他們(內地人)來散財,我們就由莎莎(化粧品)到六福(珠寶店)也有受惠」,「試想像有一日香港無內地遊客,我相信不消一日,香港飲食業、酒店全體會算帳」。

明報記者 梁卓怡

新聞類別

港聞

詳情#

留言 (0)