【明報專訊】近來,國際投資者被一個想法困擾:美國式的信貸泡沫正逐漸中國在出現。

2010年,中誠信託推出「2010年中誠•誠至金開1號集合信託計劃」,至2011年3月,兩期共募集資金30.3億元人民幣,主要供山西振富集團進行股權投資。但項目發行一年多之後,振富集團副董事長王平彥涉嫌非法吸收公衆存款罪,被刑事拘留。經破產清算,振富集團的淨資產還不到5億元人民幣。上述的理財產品卻在今年1月31日到期,而且還不屬於優先償還的類別,基本上投資者沒有希望從振富集團拿到錢。

理財產品規模 去年首9月增40%

最後,在神秘的第三方接盤的情形下,投資者拿回了本金,但需放棄部分利息,才避免了在臨近農曆新年時鬧大事件。儘管一場兌付風波暫時平息了,但中國官方媒體《人民日報》在1月30日刊登文章表明,這次兌付危機再次給信託業敲響了警鐘。從長遠看,中國國民對理財產品「剛性兌付」的「迷信」,遲早會被打破。

這些中國理財產品複雜、不透明和快速變化,難免令人聯想到美國2005年至2006年間大幅增加信貸期間,為了分散信貸風險而發行的「抵押債務債券」(Collateralized Debt Obligation, CDO)。這是一個值得憂慮的大問題,因為中國這個世界第二大經濟體的金融工具之中,理財產品是增長最快的類別。從2012年底至2013年9月,中國各銀行發行的未償還理財產品總額至少增加了40%,達到9.9萬億元人民幣。相比之下,在同一時期,銀行存款只增長了12%。現時,理財產品已佔了中國總存款基礎(銀行存款加理財產品)的大約10%。

儘管如此,我們仍認為,若說中國的結構性產品可能會爆發類似美國幾年前的次按危機,這是危言聳聽。因為中國各銀行銷售的理財產品,大部分都是標準化的上市證券,只是比例未達到中國監管機構設定的上限(35%),而毋須公布。即使假設部分理財產品違規,我們估計這個比例也不會超過50%。此外,在這個較缺乏流動性的市場放款時,銀行往往會傾向用批出貸款一樣的標準。

中國非銀行借貸 並未真正證券化

美國和中國的信貸狂潮有相似之處,銀行熟悉如何利用理財產品將貸款風險抽離資產負債表。結果是,它們的貸款增長速度快過國家決策者所希望的。不論是在美國還是中國,銀行都有動機去降低資本要求,例如在貸存比率方面的要求,以及避免嚴格的規管出現。就中國來說,資金已經進入了對一般銀行貸款來說太冒險的行業(如地方政府的投資工具以及地產業等)。

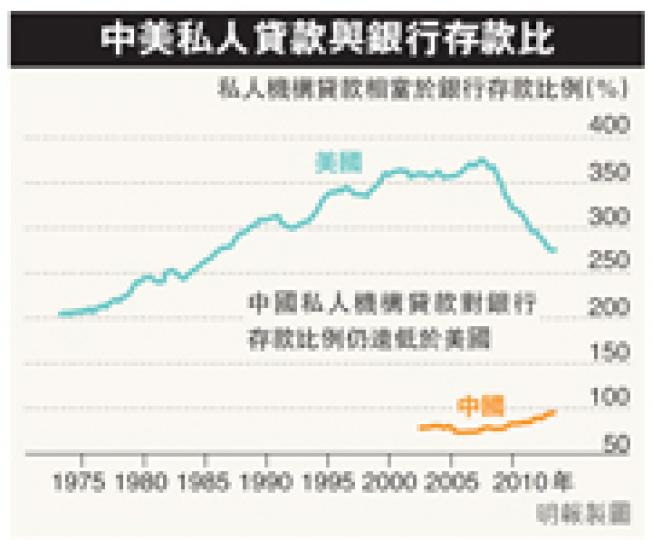

但中美兩個經濟體之間的最大分別是,中國的非銀行借貸並不涉及真正的證券化。在美國,風險是真正由銀行的資產負債表分散和轉移出去。而且,沿着那條證券化的資金鏈,同一批抵押品更會使用多次。當然,在2008至2009年的金融危機期間,美國的銀行被迫將很多不良資產收回它們的資產負債表之內。但中國情况不同,或許銀行方面對完全洗脫責任不抱任何幻想。若以此來計算,中國的系統性風險仍然維持在合理範圍之內。在中國,所有私營企業的貸款仍然是完全來自當地的儲蓄存款(見附圖)。由於有資金透過經常帳流入中國,當地的儲蓄存款仍然繼續增長。

私人機構貸款佔存款比例仍低

與美國在2005至2006年間的信貸泡沫引致的槓桿化程度相比,中國的情形還是令人相對安心。在2007年的巔峰期,美國私人機構的貸款上升至當地銀行存款的384%,成為次按危機的觸發點。中國最近和美國信貸狂潮有相似之處是,中國的銀行都十分倚賴在同業市場以資產抵押來借入資金。但中國的銀行並不是利用「抵押債務債券」(CDO)和同一批抵押品多次抵押,來取得新的資金。

中國的銀行是倚靠在同業市場互相交換信貸資產,來作為正常的流動性管理操作,好像這樣做沒有風險似的。假如同一批資產多次通過這個系統,就意味着,系統的槓桿化程度已經上升。再者,這些貸款通常都是靠一些短期借入的資金來借出,隱藏着期限錯配問題。

同業交換信貸資產 規模可控

直至目前為止,數據顯示,中國的非國有銀行一直活躍於這種活動,但貸款規模在2萬億至4萬億元人民幣之間,仍屬於可控範圍。而且,我們估計,近幾個月同業拆息上升,已經令這類活動大幅減少。

總括來說,我們認為,中國的理財產品問題是被過分渲染和誇大了。因為其槓桿化的規模還沒有達到對系統構成威脅的水平。但是「中誠•誠至金」的出現第三方接盤,亦有其不良後果。因為這就鼓勵了銀行會繼續出售高風險理財產品。道德風險只會繼續上升,不良貸款將來可能會激增。這些問題終有一日要應付。

GaveKal Dragonomics 資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

新聞類別

財經

詳情#

留言 (0)