【明報專訊】中國文化既深且廣,陶瓷藝術是其中一個重要元素,前人的巧手、堅毅、耐性,令珍貴手藝流傳至今。源於江西景德鎮彩瓷的廣州繪金彩瓷(廣彩),歷盡波折面臨失傳,1928年開設的「粵東磁廠」成了香港碩果僅存、堅持以人手繪製廣彩的工場,懂得這門手藝的師傅更只剩不足5人。當老師傅慨嘆年輕人缺乏毅力,對傳承手藝感無望之際,去年突然來了一名少年,在粵東磁廠待了整個暑假,完成多件作品,老師傅期望廣彩可藉此傳承下去。

師傅僅剩不足5人

廣彩色彩單純,以紅、金等為主色,顯得份外金碧輝煌。上世紀1950年代,廣彩獲海外買家青睞,粵港兩地均有不少工廠,師傅每日以人手繪製各類廣彩瓷器餐具出口。但廣彩燒製過程殘餘鉛,美國於1970年禁止含鉛瓷器餐具進口,令廣彩生意受重挫,其後工廠轉為製作仿古瓷,以供觀賞為主,不受含鉛限制,隨着工廠北移,加上機器普及,香港人手繪瓷日漸式微。

年屆七旬的譚志雄是現時少數的廣彩師傅,他26歲入行,當年獲工廠「包食包住」,起牀便上班畫瓷,下班回宿舍繼續練習,與廣彩共度了44個寒暑,「不會悶的,同一花紋,每畫多一次,都會畫得好一點」,他曾試過日以繼夜畫同一款瓷器,持續數個月,力臻完美。「素描底子很重要,手一定要定!」譚師傅再三強調,畫在紙上和瓷器上不同,後者的顏色濃淡較難處理,加上碟和碗身呈弧狀,顏色易向下流而破壞圖案,難度更高。

求教者不乏 堅持者少

沒有新血入行,師傅年邁,手藝瀕臨失傳。譚師傅說,近年上門求教的年輕人愈來愈多,幾乎每星期也來一兩個,他來者不拒,「只要有興趣學,都會教」,但亦慨嘆「肯畀心機學、肯捱、肯堅持的年輕人很少,無辦法」,有些學生甚至畫完便算,連自己的作品也留在廠內,譚師傅這邊說「後生仔不學,也沒辦法」,那邊卻着緊地向記者細數「這個花紋是扭繩,這個叫三線錦」,難掩對廣彩的鍾愛。

少年廠中度暑假 盼大學研廣彩

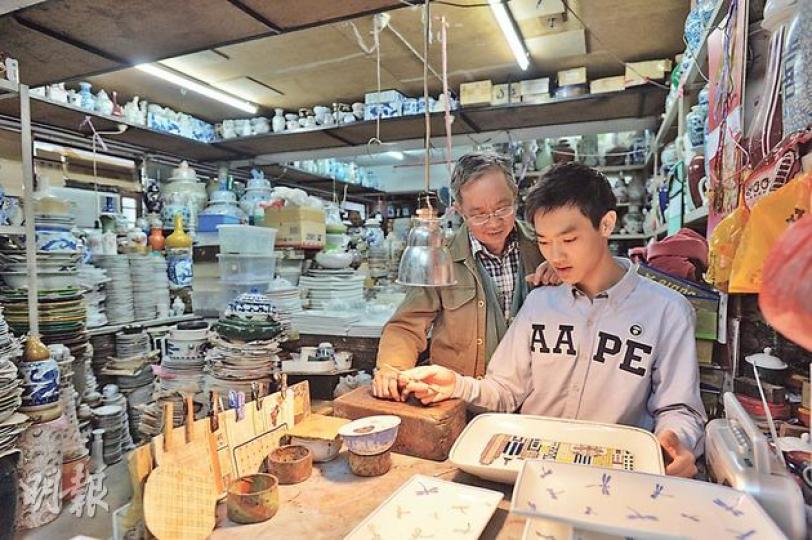

去年暑假,準備升讀中五的魏德龍上門向譚師傅討教,譚一口答應,起初沒寄予厚望,怎料德龍在廠裏待了整個暑假,並完成多件作品,「這個後生仔可造,算是最有恆心」。德龍表示,現時有關廣彩文獻較少,期望考入大學藝術系,繼續研究廣彩。

明報記者

新聞類別

港聞

詳情#

留言 (0)