【明報專訊】欄目簡介

英文「Touch Wood」,有驅散噩運的意思,有說和廣東話的「大吉利市」意思相近。無論如何,木頭和人類的關係可說是唇齒相依,由原始人鑽木取火,到用木搭建房屋,利用木筏渡河,製作家具,以至各種藝術設計等,木都是不可或缺的材料,故此本欄目命名為「觸木 Touch Wood」,希望分享和木有關的人、事和地方,以至簡單的DIY創作。

兩周前介紹過小弟自己的作品後,接下來將連續隔個星期帶大家離開香港,將我早前一口氣走訪的故事和大家分享,看看近年木作風氣盛行的台灣,如何把傳統的木工注入生氣,不但讓技藝得以承傳,當中更有不少另覓生活方向的經歷,無論你是否喜歡木作,同樣值得我們一起細味。

爸爸為娃娃手做木家具

第一個為大家介紹的地方,是誕生於二○○八年,名叫「娃娃活」的工作室,光是名字已是個溫馨窩心的故事,是為着家中兩個娃娃幹活兒的意思。主持人大炳老師(陳炳誠),在廣告界任職美術指導長達十九年,熬夜、公幹是家常便飯,直到太太Sophie懷孕,大炳老師在孩子還未出生前便開始準備,準備的可不是買這買那,而是一件件親手製作的孩子家具。後來兒子漸漸長大,加上女兒出生,時間更是難於分配,權衡之下,為了孩子能多摸一點大自然的觸感、多聞一點大自然的味道,而不是塑膠或金屬的東西,大炳老師憑藉過去無師自通的木作經驗,加上點積蓄,毅然在四十五歲時辭去工作,創立「娃娃活」,以兒童木工課程、手作木產品和客人訂單三方面為業務核心,至今已屹立五年。在香港父母眼中,這個夢幻得不可思議的真人真事,正好讓我們反思,能賺取和孩子一同成長的時光,不是比起為了賺多點錢聘請工人、多學幾個興趣班,更彌足珍貴嗎?反過來說,他日孩子長大後,身為父母最大的遺憾又會是什麼?

「小時候看見大人什麼都會,現在自己什麼都不會」

相比從前的大人,雙手總能做到很多事情,自己卻遜色不少。謙虛的大炳老師自言為了重拾雙手的能力,在第一年的全職木工生涯中,主要是自我探索及磨練,因着他好玩的個性、美術的底子,配合家中兩個嚴謹的小小設計師作產品測試,一系列木玩、家品等逐漸為市場受落。同一時間,娃娃活的兒童木工課程,家長由初時的將信將疑,到孩子的投入和作品終成為最強的口碑,慢慢得到更多的家長支持,驅使大炳老師不斷開發新的主題和玩意,連大人看到也會心微笑。

玩,就是學習

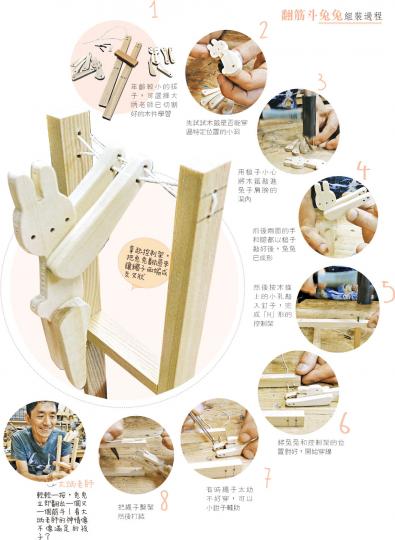

「孩子做木工是為了學到什麼?」很多家長會問。「為了學到什麼」和「學到了什麼」兩者之間誰較重要,我們不妨細心想想。大炳老師直言:「來這裏不是為了學什麼技術,是要玩!」由最簡單的陀螺開始,到小車子,然後是翻筋斗的小玩意等等,分為三個年齡層的班別,由淺入深,課程首重「好玩」,然後是「安全」。

「希望人人都能做東西」

大炳老師說:「孩子用的材料無論是新西蘭進口木材,或是台灣本地的,都保證不帶毒性、防腐或防蟲等化學物質,作品完成後也不塗漆,絕對無添加。工具方面,都按他們年齡而使用,且有助教協助。」談到工作室未來發展,他說﹕「最希望人人都能做東西,不用教,然後我就可以再玩別的東西,否則將來的人,手都會變短了!哈哈!」筆者對老師的看法深表贊同之餘也不禁幻想﹕原始人當初說不定也是在玩鑽木時發現能生火呢?多少學者博士的深入研究,何嘗不是用心地「玩」出來?出色的樂手是因為「想成為出色樂手」或參加了「想成為出色樂手的訓練班」嗎?還是他全心全意的喜歡「玩音樂」?「玩」這個字看來聽來都輕佻,卻是我們每個人最認真最有分量的學習經歷,不是麼?

作者簡介

王天仁,畢業於香港中文大學藝術系,以回收木卡板創作卡通動物雕塑超過十年,活躍於不同類型展覽、跨界合作和項目策劃,亦積極擔任教育工作,近來透過不同平台,以文字分享所見所想。

文、圖 天仁

編輯 蔡曉彤

fb﹕www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)