【明報專訊】對於2017年普選特首或會設預選,近日不少建制派人士均稱外國亦有預選,又稱過多候選人會令選民混淆。本報比較多個國家或地區的行政首長選舉方式,大部分的「預選」是政黨推選候選人的初選。有政治學者表示,預選是由「一班人取代選民做選擇,全世界民主國家都無」。

美台政黨初選 須向選民負責

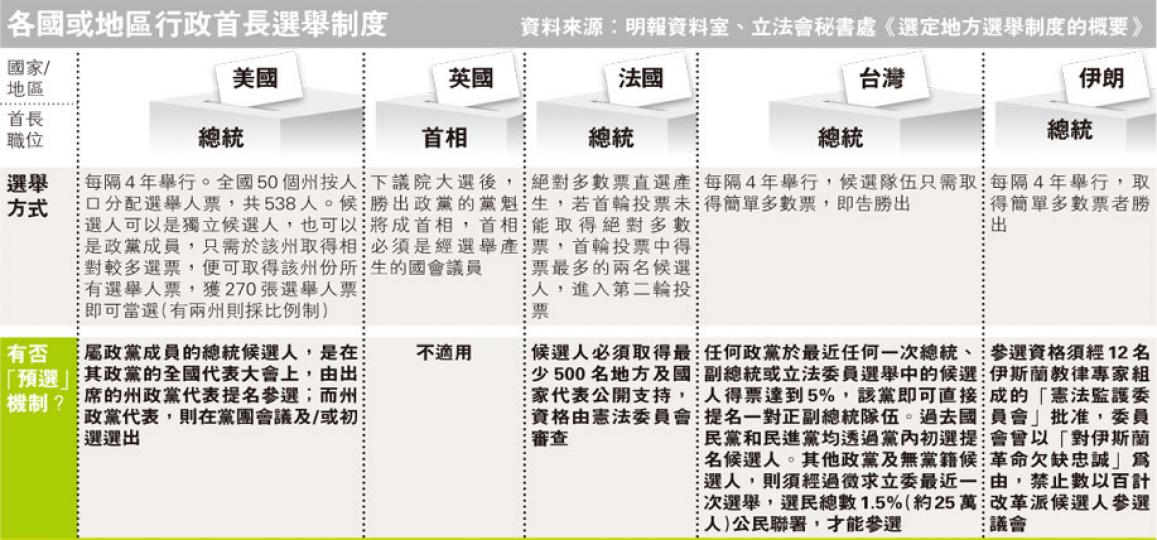

本報比較多個國家或地區的行政首長選舉方式,其中美國及台灣均於政黨內部舉行初選,推舉一名候選人爭奪總統,而兩地的總統大選均採取簡單多數制。至於門檻相對較低的法國總統選舉,則要求候選人取得過半數選票,否則進行第二輪投票。英國則實行「西敏寺式」國會制,由下議院選舉的結果來決定首相人選,確保政府施政獲國會支持,而首相必須是經過選舉洗禮的國會議員。較為接近香港所建議預選機制的是政教合一的伊朗,總統候選人須獲憲法監護委員會批准才能參選,而委員會曾經篩選「不合適」人選(見表)。

倡一人一票選提名委員會

中大政治與行政學系副教授馬嶽說,區議員只須10名選民提名,每區有1萬人,理論上可提名1000人,但實際上只有2至3人參選,顯示所有人參選前都會評估勝算,加上現時特首選舉門檻為八分之一(即1200選委,150選委可提名一人),已限制候選人最多只有8人,反問「候選人太多是問題嗎?」若怕候選人票數太分散,令當選特首不具代表性,可採納兩輪投票制。他質疑提名委員會越俎代庖,全權替所有選民選擇,「全世界民主國家都無」,除非是伊朗等非民主國家。他認為,現時門檻並非太不合理,認為若容許10萬巿民提名,交提名委員會確認,相信可達至普選國際定義。

科大社會科學部副教授成名表示,外國政黨有廣泛民意基礎,須向選民負責,而非像北京操控的小圈子選舉委員會般,把獲得廣泛民意支持的泛民篩走,認為「不能與英美相提並論」。他建議提名委員會委員改由一人一票選出,才能代表民意。

明報記者

新聞類別

港聞

詳情#

留言 (0)