【明報專訊】

展覽廳中,有不少古物都似曾相識。例如,用來滾壓出圖案的滾印,就與中國的封泥差不多,都是古代人用來識別身分用;又例如,美索不達米亞有神殿、有古墓,中國也有寺廟、有秦俑。據館長所說,幾千年前的中國與其他三大文明,其實交流甚少,因為世上最高的山脈喜瑪拉雅山屹立中間阻隔了。

雖然如此,幾個古文明的發展結果大致相同,人類由聚居而形成部落;從採摘和狩獵,發展成農耕和畜牧;然後有王朝、有戰爭。

種植

古來人類逐水而居,在公元前6000年,距今約8000年,美索不達米亞已有人在兩條河——底格里斯河與幼發拉底河——之間聚居。這地方土地肥沃,見證着人類從原始採摘到農業的發展過程。美索不達米亞地區以種植大麥、小麥為主,經過幾千年發展,耕種植物不單止只為糧食,也用來裝飾宮殿、設計後花園,發展出種植的美學。

館長分享﹕「考古研究發現,美索不達米亞的大麥,早在一萬年前已出現;古中國以種植水稻為主,歷史也超過一萬年。」

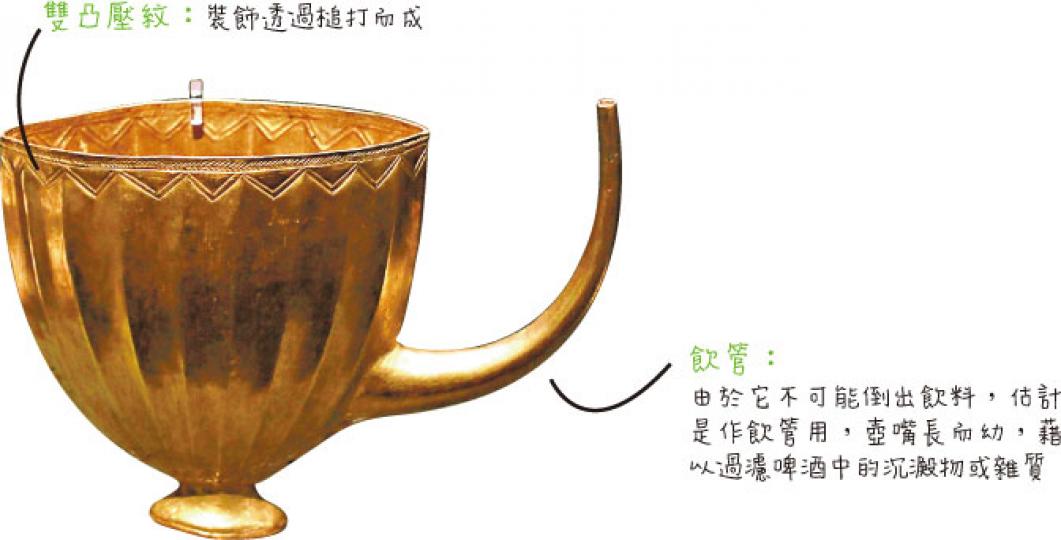

(1)酒杯(約公元前2500年)

美索不達米亞盛產大麥,是釀製啤酒的原材料,所以遠在6000年前,大概就已有啤酒出現。這隻酒杯是在一個王后陵墓的殉葬坑發現,由黃金加熱焊接打造成。

(2)尼尼微的花園(公元前645-公元前635年)

世界七大奇蹟中,只有巴比倫的空中花園尚未發掘出任何存在的證據。不過,巴比倫的宮殿擁有華麗的後花園,卻是毋庸置疑的。這幅石牆浮雕,上半部分刻了一個種滿植物的山坡,植物種類多樣、分佈有致,且有輸水管道橫跨山坡,直達山坡上的建築,顯然是經過悉心設計的。

符號

當人類開始種植、畜牧,糧食生產數量就開始增加。於是,人類有了統計、管理糧食的需要,發展出符號、文字。起源於美索不達米亞的楔形文字,是迄今發現人類最早的文字,大概在5000年前已出現。當時的人類,以蘆葦稈在泥板上壓印出符號,呈楔形。而最早期刻有文字的泥板,是用作記錄農作物及動物的數目。

館長分享﹕「在被焚燒的神殿、圖書館中,我們挖出大量寫有文字的泥板。當年焚燒的人,本來為求把所有物件毁於一旦,但他們沒想到,被火燒的泥,愈燒愈硬,能保存至今,都多得他們。」

(3)競賽圖像(公元前3000年)

在中國,早於秦國時代已有用封泥證明身分,而在一山之隔的美索不達米亞,封泥的出現比中國還要早逾二千年,設計和雕功堪稱鬼斧神工——刻在圓柱形的石上,把印滾在黏土上,就可在泥上滾出浮雕。

觀賞貼士﹕參觀展覽時,可細心留意泥土上的浮雕,仔細精緻,可想而知5000年前的人類,審美和雕功已經一流!

(4)早期行政泥板書(公元前3300-公元前3000年)

美索不達米亞的人,多用泥壓成掌心大小,在上面壓寫符號,因為泥土隨手可得。這塊是其中一塊最早期的泥板書,上面的符號仍未被完全解讀,但考古學家已確認有大麥和數目的符號。

王權

階級實際上是如何形成,並沒有一致的定論。有論者認為,階級是由資產衍生而來,生產佔有的關係不同,扮演的角色不同,逐漸就形成權力上的不同。人類聚居成不同部落,族群中會出現領袖。為了表現王權,不同地方也有不同象徵的物件,而且會為自己的功績寫成歷史,彰顯自己的威權。

館長分享﹕「戰爭連連,一個城邦被入侵,通常會被大肆破壞具象徵意義的東西,如國王的石像、石碑,所以留下來的,不少都有被惡意破壞的痕迹。」

(5)亞述巴尼拔石柱(公元前668-公元前655年)

大英博物館中東部館長Sarah Collins最喜愛這件文物。這是巴比倫年代一座神殿的基石,石上的人是國王亞述巴尼拔,雕刻造形與蘇美爾年代的雕像非常相似,而上面刻有的是也是古舊的古體楔形文字,這突顯了亞述巴尼拔仍然擁有非常深刻的歷史記憶。而國王的功績一般會刻在神殿基石上,是因為神殿按傳統會不斷修復重建,國王的事迹也能流芳百世。

(6)石製假髮(約公元前2500年)

中國皇帝有龍袍龍帽,美索不達米亞早期的國王,也戴帽子,而且模仿頭髮的紋理,猶像現今香港的大狀、法官戴假髮,不過國王戴的,是石造的假髮。

建築

美索不達米亞缺乏天然資源,早期的房屋,是用曬乾或烘乾的泥土磚頭砌成。在考古發掘工作中,遺址最突出的建築是神殿,而神殿的建築材料,大部分都是用農作物貿易得來的石材。當時的人非常重視神殿,國王的其中一項重要職務就是為諸神興建神殿。從相關的古物中可以看到,早年美索不達米亞已發展出不同建築美學。

館長分享﹕「公元前2500年,即距今逾4000年,當時的人類對美感已很講究。在看這些建築時,欣賞它們的美感已經讓人讚歎不已!」

(7)馬賽克圓鼓石(約公元前2500年)

沒錯,4500年前,馬賽克的裝嵌藝術已經出現!在發掘神殿的過程中,考古人員發現數根高達3.3米的圓柱,估計原本置於神殿門外兩旁。圖中的圓柱,是其中一小部分,軸心是棕櫚原木,外邊覆蓋天然的瀝青,用以黏合馬賽克碎石。

(8)石地氈(公元前645年-公元前640年)

古代的神殿和宮殿,多用不透光的石頭建造,所以在建築設計上,會盡可能讓建築採納日光。不過,室內的布藝、地氈,就會因此長時間在日曬底下容易褪色。於是,他們想到,在石上刻上地氈應有的圖案,用石頭扮地氈!

戰爭

美索不達米亞,原本是由不同城邦組成,君主大多只以保衛國土為己任。不過,位於美索不達米亞北部的亞述帝國,在新亞述時期(約公元前900-公元前600年)開始大規模對外擴張。亞述戰事頻繁,將士驍勇善戰,擴充領土成為亞述國王在神面前必須許下的承諾。蕭館長說,「踏進第二站『亞述』展館,要做好看見暴力和血腥的心理準備,與第一站的『蘇美爾』展館,是截然不同的感受」。

(9)那波尼德石碑(公元前556年-公元前539年)

在戰爭中,最能看到人性,例如對敵人的羞辱。這塊原本是刻有國王名字的石碑,右方平滑處,原本刻有文字,相信是巴比倫被波斯征服後,波斯人強行刪去碑上的文字,甚至焚燒。

館長分享﹕「雕刻中有不少血腥場面,在今天的我們看來,這些畫面可能冷酷無情,不過當時雕刻家的用意,其實是要彰顯國家軍隊的英勇無懼。」

(10)堤爾吐巴之役(約公元前660-公元前650年)

堤爾吐巴之役,估計發生在大約公元前653年,這是亞述與伊蘭的第一場戰役。今次展出有3塊浮雕,發掘自亞述遺址的一個宮殿。

貼士

●浮雕圖畫亂中有序,突顯雕刻家並非思緒混亂,而是刻意營造兵慌馬亂的場面

●可留意士兵服飾、戰鬥武器

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)