【明報專訊】■銜接難適應?

程度非淺 年半才適應

雖然楊易霖及高毓霞已分別獲得英國劍橋大學及倫敦政治經濟學院(LSE)的有條件取錄,然而他們均認為,IB課程並不簡單,要花上一段時間適應;亦令從小希望於海外升學的高毓霞,曾想過放棄。她於香港道教聯合會鄧顯紀念中學念中一、二,雖然校內成績名列前茅,但發現少有畢業生升讀海外大學,於是四出找尋出路。她中三時先轉校到更注重英語、學習模式與IB相似的保良局蔡繼有學校,作為轉讀香港李寶椿聯合世界書院的跳板。不過,縱然計劃周詳,面對新環境亦難以適應,「所有科目都是以英文學習,要學寫英文essay,分析詩詞,這對我來說是全新的學習模式,覺得老師的教導很空泛,不明白功課與考試的要求,十分吃力」。她憶述,當時成績一落千丈,亦打消了轉讀李寶椿的念頭。幸好同學們很幫忙,傳授技巧,後來成績追上了,才順利升讀李寶椿,她憶述,足足用了1年半時間,才僅僅過關。

成績以外 需好奇思考溝通

胡家麟亦說﹕「IB程度不是較淺,但的確對某些學生有好處。」他說,自拔萃男書院開辦IBDP課程以來,每年都有超額申請,但學校會評估學生是否適合,最後只會取錄60名學生。「首先學業成績要有一定水平,面試中亦會看學生有沒有潛質,即IB要求的10個元素﹕好奇、知識、思考、溝通、原則、開放、關懷、冒險、全人、反思。」他認為,學生需有以上特質,才能應付IB課程,「曾有成績很好的學生申請轉讀IB,但以他的性格,考DSE應該會有更好的成績,因此不被建議轉讀」。

■有何好處?

自由度大擴視野

雖然楊易霖和高毓霞都認為IB工作量很大,但他們依然十分喜歡。楊易霖認為,IB自由度很大,有助訓練時間管理。另外,IB教學模式與大學相似,例如撰寫畢業論文、訓練批判思考等,相信入大學後會更易適應。高毓霞則認為,讀IB不像讀書,她以「探索」、「發掘」知識去形容。「起初選讀IB,只是為了入讀外國大學,但學習過程中,需要不斷主動地學習新知識,漸漸找到學習的趣味。」她說,在課堂中經常與同學討論,例如引用保育例子時,有些人熟習中國,會用熊貓,亦有人引用日本的核電問題,擴闊國際視野,學習變得更有趣。

◆"我喜歡IB的教學理念,講求全人發展,不只是讀書,各方面都要有好表現;但我不打算海外升學,我希望升讀本地大學的醫科。" ——拔萃男書院 Grade 10 趙敬鏗

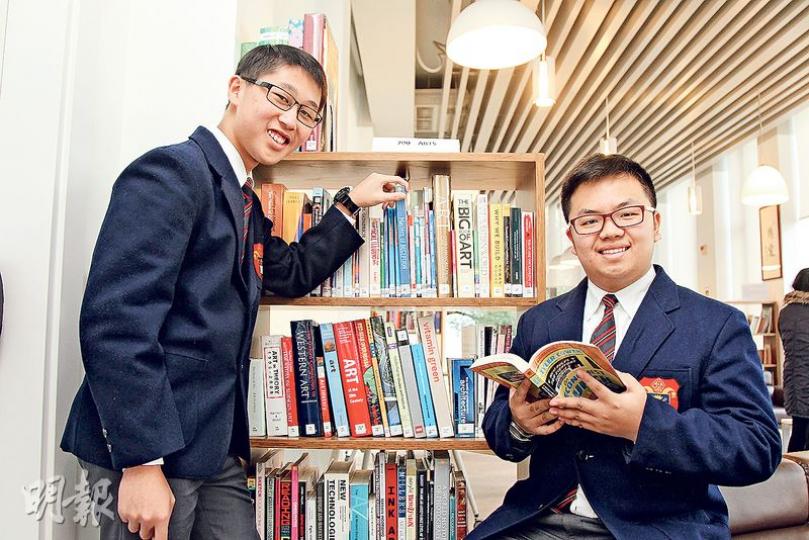

◆" IB課程有不少校內評核,亦要做服務,整個學年都很忙,我甚至覺得比考DSE的同學更忙碌。" ——拔萃男書院 Grade 12、應屆IB考生楊易霖

◆"我不喜歡「讀書」,但我喜歡IB課程,它是「探索」、「發掘」知識。" ——香港李寶椿聯合世界書院Grade 12 高毓霞

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)