【明報專訊】從小到大常聽到一句俗語:「不聽老人言,吃虧在眼前」。

前人的智慧經年累月而來,有一定參考價值,訪問幾位研究農村、香港歷史的學者,問到有什麼前人的智慧,現在被忽視或消失?

他們口脗一致,「順應和尊重大自然,不浪費資源」。

時代發展、生活便利連帶的環境問題,你懂的,大量垃圾囤積、化學品充斥,農藥化肥菜橫行,海水、空氣污染,最後,還是你和我承受。

參考前人的生活智慧,或會找到一些永續點子。

【務農】

一味革新 就是好?

近年大眾對環境保護的意識提高,追求反璞歸真的生活,愈來愈多人效法的永續栽培,設計原則與昔日農村佈局和前人的生活態度有很多共通之處;又說近幾年談論的魚菜共生,當中的循環生態系統,與珠三角昔日流行的桑基魚塘概念一致。

「前人的智慧跟現代人不同,他們尊重和愛護自然,與大自然一同生活,充分利用大自然資源。最重要是,不會竭澤而漁用到盡,現代人卻會控制大自然。」嶺南大學歷史系副教授、香港與華南歷史研究部主任劉智鵬說。

研究農村與農業發展的浸會大學地理系副教授鍾謙認為,「順應和尊重大自然是中國傳統,幾千年來主流的耕作方式是自給自足的小農生產模式,中國人會改變自己的習慣去適應大自然規律,不會利用高科技去改變自然。西方農業,六十年代發生綠色革命(green revolution),利用工業方法生產,用化肥、機器及高科技增加產量,雞場和豬場規範化獨立飼養,對比中國傳統耕作模式比較有野心。城市生活講求競爭,從事農業,可感受到一些中國文化,在耕田中,體會多勞多得,順應自然規律的傳統智慧。」

昔日農民 善用天然資源

翻開描述新界鄉情的書籍,當中記載了村民如何善用資源,例如種植茶樹花,花落結成茶子,茶子可榨取茶油,是婦女梳頭的必用品,而渣滓(茶仔餅)可供洗頭,昔日新界漁民還會用茶仔餅捕捉八爪魚,先將茶仔餅打碎,以布包裹,繫於長竿上,插入八爪魚之穴居,讓八爪魚吸入藥味,不久牠們便爬出海底,漁民輕易捕捉。以住新界各地多有種植和野生的竹,竹的根部可長出竹笋,初生之笋可供食用,而竹子破開,削成竹篾,編織成各款竹器,如穀籮、菜籃、筲箕、米篩、涼帽、魚籠、雞籠、豬籠等等。有些鄉村,家家戶戶皆懂編織,小孩時便開始學習這些傳統手藝。

禾稻養起生態

以往農民以種稻米為主,禾會用來做禾稈草,多餘的農作物會燒成灰做肥料。水稻田養鴨,鴨吃掉蟲子和雜草,幫助農夫耕田,鴨糞作為肥料,而且鴨活動能力強,攪動水田中的溶氧,有助稻苗成長,是農民利用自然,與自然融合為一的智慧。「他們不會浪費大自然的一事一物,不會製造不必要的垃圾」。

修補日用品 免生垃圾

以前資源不多,生活不富裕,因此出現修洋傘,補籮斗、收買爛銅爛鐵、剷刀磨較剪、補鑊等行業。以上種種,現在不合時宜,洗頭當然用洗頭水,膠袋、塑膠用品,早就代替了耐用,套用現代用語稱為「可降解」的竹器,廚具殘破,買個新的就好。隨之而來的問題,是大自然資源被大量消耗,以及造成污染。

現代人的鼻 嗅少很多味道

現在的鄉村,隨着時代而城市化不少,劉智鵬教授小時候經常到鄉村探親,他回憶昔日鄉村的味道,「現代人怕糞便,只會將廚餘做堆肥,以前農村會用人肥,水池旁有糞便池,上方塔建廁所,待糞便天然發酵……這種發酵味道、動物味道、燒草味道、花香味道,夾雜起來就是農村味道,「現代人的鼻,嗅少了很多味道」。

【風水林】

枕山環水 萬物皆成於氣

風水林和桑基魚塘,是前人善用資源,與自然共融的好例子。先說風水林,新界原居民的祖先,多在數百年前由華南各地移居至此,天、地、人合一是中國風水學的最高原則,劉教授說:「村民選址建村時,會以『風水』為理想聚落和建築物位置的準則之一,所謂風水,包括陽光、空氣、水、地勢等等的優越條件。選定落腳點後,看看有沒有風水位,如果沒有就自己做,例如種風水林;沒有河,就建魚塘(風水塘)。」先民多以農為生,依賴自然環境,令他們更篤信風水,有謂「山管人丁水管財」,選址建村都依「枕山環水」為原則,乃達至「萬物皆成於氣」的風水效果。

擋寒風颱風

華南地區許多村落位置也緊貼着茂密樹林,樹林形狀如環抱村落,有守護村落之意。風水林保護了原有植坡,他們也在林緣種植一些經濟植物,如果樹、樟樹、榕樹,土沉香等,樹木既供食用,又有藥用價值,亦可作為柴薪或建築材料之用。除此以外,風水林有改變微氣候的功用,能緩和颱風的侵襲,炎夏時降低村落的溫度,冬天時阻隔寒冷的北風,這個綠帶屏障,亦可阻擋山泥傾瀉的洪水及泥沙。

香港不少村落也有風水林,據香港植物標本室的資料顯示,面積較大的風水林,主要位於新界東北邊境,(如荔枝窩、鹿頸)、西貢(如荔枝莊、黃竹洋)和馬鞍山一帶(如梅子林、茅坪新屋),由於地處偏僻,這些地區的風水林比較完整,人為干擾較少。至於沙田、大埔(鳳園、城門)和林村(如社山村)等地,也有一些典型的風水林。

與永續栽培一脈相承

風水林擁有經濟價值及保護環境功能。典型的格局是前方有河流,不遠處種田,而村民對待大自然的態度不浪費不破壞,與永續栽培很多原則不謀而合。澳洲傳入的永續栽培(permaculture),是一套以照顧地球、照顧人類為宗旨,模仿大自然設計適合自己的生產系統,原則包括每個元素可產生數項功能、將問題化成有用資源、運用並尊重多樣性、使用邊界生態及重視邊緣資源等等。

【桑基魚塘】

桑葉養蠶 蠶糞餵魚

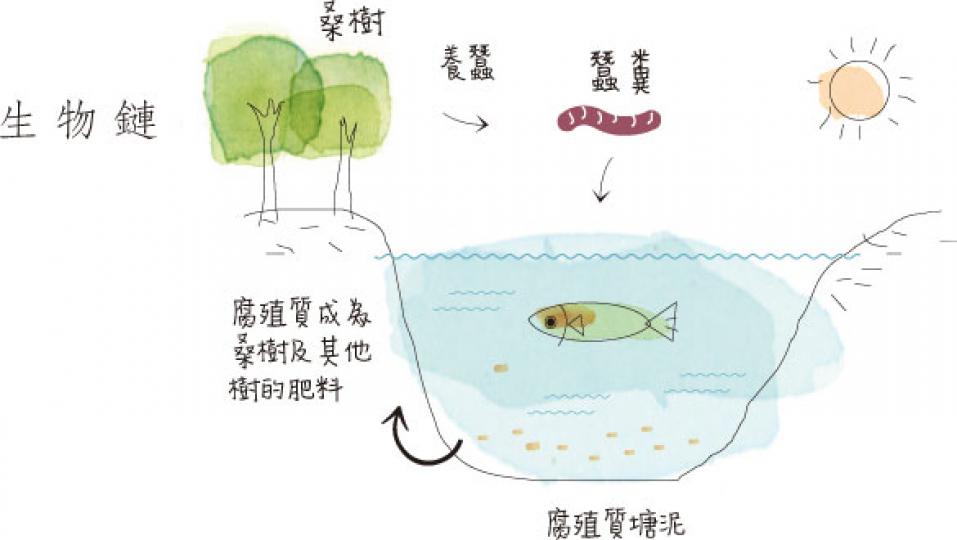

桑基魚塘是昔日珠三角十分流行的魚塘,表現了善待自然,物盡其用的智慧。桑基魚塘的運作是在池塘養魚,塘基種桑樹,桑葉養蠶,蠶糞餵魚,魚糞沉於塘底成為營養豐富的腐殖質塘泥,作為桑樹及其他經濟樹的肥料,形成一種良好的生態循環系統。外國傳入的魚菜共生(Aquaponics),概念和桑基魚塘相近。養魚的魚糞及水經硝化槽過濾及分解,成為養分供給蔬菜,同時蔬菜的根系把魚缸內的水淨化,產生互利共生的生態系統。

文/ 李佩雯

圖/ 資料圖片、網上圖片

編輯/ 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)