【明報專訊】獨立電影導演曾翠珊是西貢蠔涌人,她的紀錄片《河上變村》下月上映。

片中的河與村,就是本地有四百年歷史的西貢蠔涌村。

紀錄片是關於村落變遷與村裏的人聚散的故事。

就請這位蠔涌土著帶我們到村內走一圈,講講村裏的故事。

現時香港的河,很多都變了「渠」。西貢蠔涌河是本地少數的原生河流,它的源頭在東洋山、大腦及水牛山一帶,經界咸及蠔涌﹙村﹚流入白沙灣。而從前河涌流出海灣處,現在已填為陸地,更建成豪宅屋苑。蠔涌村則是少有仍是建在河流旁邊的聚落。

《大藍湖》是一部劇情片,三年前曾翠珊更憑此獲得第三十一屆香港電影金像獎最佳新晉導演獎。大藍湖就位於蠔涌之上,仍有人聚居。就在拍攝《大藍湖》期間,她決定要為自己的出生地蠔涌拍一部電影,記錄她三十多年來所認識、生活的地方,以及村民的故事。影片是以她的鄰居,八十多歲的劉俞譚嬌的家庭為主軸——俞與丈夫、六名散居歐洲的子女的故事,與村內十年一次的太平清醮扣連。這是劉氏家族的故事,其實也是新界人,甚至是香港故事。

別人都說她「又拍蠔涌」,「拍來拍去都這條村」,但她發現每次拍攝這個地,都覺得自己仍未拍得夠。「可能我生於這裏,對於村內的變化,人的聚散特別敏感。從小到大,我周邊的人都不停的轉——因為村裏的背景,有很多人移居海外。很多村民的家人很早便移居他方,家人十年都唔見一次,為生活奔波,家庭相聚少。我覺得很可惜。」既然是電影人,她希望藉着影像,替蠔涌及這裏的人,留下一點什麼的。

打醮︰記綠了多少個十年?

出生、打醮、結婚、離去、死亡。蠔涌河見證着居民的故事。

二○○三年,她拍了一套叫《河上風光》的短片,短短數分鐘,沒有對白,只有一些河流的影像,和幾個家人的相簿拼貼,以及字幕「獻給河流,獻給村落的集體回憶」。二○一一年,村內舉行十年一屆的太平清醮,這是她經歷過的第四次太平清醮,「小時候拍過一些關於蠔涌太平清醮的片段,非常幼嫩和粗糙。現在我三十幾歲,好像更加了解生命與清醮的意義,想藉着記載清醮,記敍一班人的聚散與傳統習俗。於是除了《大藍湖》,也開始籌備拍《河上變村》。」香港新界不少村落都有「打醮」的習俗,有些醮逢六十、二十年或十年打一次。現代人、城市人或許不明所以,只視「太平清醮」為一個與「搶包山」、古人抗瘟疫有關的習俗。但對於曾來說,蠔涌村十年一次的太平清醮是一個人生的時間指標——很多新界原居民都在戰後以至六七十年代,離開那個經濟還未起飛的香港,隨着家人漂泊到英國及歐洲等地去找生活。

「太平清醮對村民來說,意義重大。我小時候也不理解,只知道很多在外國或在外打工的姐姐哥哥會因為打醮而回到村去。那時只覺得太平清醮的儀式很得意。自懂性後過了一次、兩次清醮,到現在三十出頭,對人的聚散、分離經歷多了,開始明白,太平清醮對村民就如一個time marker。」記得看到《河上變村》中劉氏一家的小女兒劉美英說她在一九八○年的一屆太平清醮之後便移居法國,協助父親打理餐館,美英在片中說,到了法國加萊港﹙Calais﹚,思鄉的她期待下一屆的太平清醮可以回到蠔涌,於是天天在倒數還,覺得時間好像真的過得快一些。要經歷過離家飄泊的人,才能明白到太平清醮在宗教儀式以外的意義。

遠赴他鄉 尋回失散故事

《河上變村》中,導演到蘇格蘭、倫敦、巴黎及加萊,走訪在七八十年代離開蠔涌的劉氏兄弟姊妺。現居巴黎的細女劉美英,與曾翠珊的媽媽是好姊妹。「我在美英巴黎的家,讀到我媽給她的信上寫着︰『他們﹙孩子,即曾翠珊及其兄妹﹚睡着了我才有空檔寫信給你……』,看到我媽二三十年前的筆迹。想像到幾十年前我媽在蠔涌村寄信到巴黎,將我們四兄弟姊妺的相片寄出去,保存在巴黎的相簿之中。幾十年後我去歐洲拍攝她,又遇見那些信、相片。真係一個好堅的time travel!」她去尋找同鄉人的歷史,原來也是她母親和她自己的過去。當然也是香港故事的一個小章節。

「近年香港人對新界原居民的印象好像很差似的。」身為原居民的曾翠珊,特別感應到近年香港那種「城鄉矛盾」的情緒。「大家也許覺得原居民是既得利益者,覺得他們有土地,不曾有過suffer。但我知道他們都有自己的故事,他們幾百年來與土地的關係,他們也面對過選擇留低還是離開;他們都有homeless的狀態。《河上變村》不是一套抗爭式的紀錄片,只想提供多一個角度跟觀眾分享一個關於村落的故事。」她說。《河上變村》記錄了蠔涌村其中一個家庭的故事,記錄了六七十年前的一些新界人,為了生計、家庭,選擇飄泊異地去尋找安穩的生活。在離亂中尋找安逸,聽起來弔詭,卻又那樣真實。

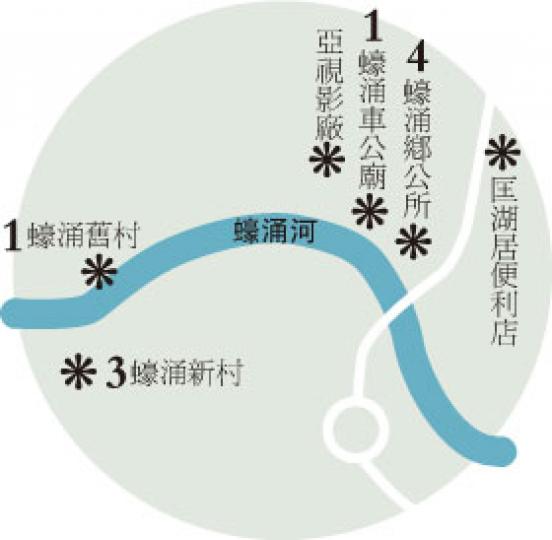

1. 蠔涌:西貢古道必經之路

蠔涌舊村村口有一所車公廟,紀念護送宋帝昺南下的車大元帥。據說廟最早建於明末,至今有四百年歷史。現今廟宇建築約有一百年歷史,是一級歷史建築。廟的存在,佐證蠔涌村大概在四百年前已有人聚居。

現在蠔涌兩邊分成蠔涌舊村與新村。河東是舊村,河西是新村。「我小時候,新村全是農田。不過三十年,現在已建滿村屋。」

「在二次大戰以前,有一條連接新界與九龍的西貢古道,是西貢人出九龍的唯一路徑。蠔涌是古道的必經站。」曾翠珊說,蠔涌村村口以前是市集,附近的人不用到西貢墟﹙現為西貢市中心﹚購物,可見蠔涌是附近的中心。

「聽姑姐說,以前有人從窩尾推車仔麵入村賣的。那時村內的都以耕作為生,並不富有,有些人買個車仔麵,會走到對面農田摘棵菜叫叔叔和麵一起淥!那架車仔好像叫董記。」那時候生活貧乏,但人卻有機會吃得新鮮。她說小時候,村民與河流、田野、山的關係密切,會去掘番薯,通山玩。

2. 缺水:原居民移居海外

上世紀六七十年代,很多新界原居民都會往英國及其他歐洲國家打工尋生計。「小時候聽過好多原因,有說『英女王特赦』,所以新界人可以到英國去;又聽過因為新界建水庫,政府斷了村民水源要補償他們;又說村民唔想耕田好辛苦,所以賣了田地等等,好多論述……」她說。

「六七十年代,很多新界原居民離開新界,是因為當時政府開始在新界各區築引水道,將水引到集水庫,以供日漸增加的市區人口使用。這可說是引致新界農業衰落的重要原因。既然不能耕作,沒有特殊技能的農夫唯有移居英國當廚師,經營餐館。」《新界鄉議局史:由租借地到一國兩制》的其中一名作者鄺智文博士說。其實二戰後港英政府積極發展新界農業,以防冷戰時期,中國大陸突然停止對香港出口糧食。新界人飄洋到異地謀生,因為農業式微,而新界農業衰落的重要原因,是因為城市擴張,水資源緊張。香港城鄉資源不均,早有端倪。

3. 太平清醮:凝聚共同回憶

二○一一年,劉氏多位兄弟姊妹都回蠔涌參加太平清醮。《河》片記錄了他們回鄉,見到其他同鄉,大家的話題離不開少時大家在村內的生活。

「他們那代人移民,就好像將香港生活搬了過去,睇TVB、打牌、像沒有離開過。有趣的是,他們對村、同鄉的情感,好像凝結在三十年前離村那一刻。我們留在村,跟其他人朝夕相對,關係反而變得疏離。各人在平日會有拗撬,立場、政見、利益上的分野,但到打醮時又會為了這件事走在一起。」她覺得打醮除了是一項宗教儀式,還令村民在打醮期間「忘我」,大家只為做好「打醮」這件事。

「出外打工的一代曾經在村共同生活過,有共同回憶,但他們的下一代便沒有了。」曾翠珊擔心,他們下一代,沒有共同生活的回憶,太平清醮的意義也許會被遺忘。「回來在清醮幫手煮飯的叔叔,位位都是在外國開餐館的大廚!但他們又可以煮多幾多屆?兩屆、三屆?那時即使他們的下一代肯回來,但不懂得煮食,『叫到會』,打醮的氣氛也變得淡薄。」

4. 鄉公所:新舊之間的衝突

近日經過蠔涌,看到村前,甚至村公所門前都掛上了與封路有關的橫額。新聞也有提及,但當中內情,單看新聞或橫額都是語焉不詳。於是問曾翠珊,她說事情複雜,牽涉原居民、新搬進蠔涌的居民、地產商及政府部門……她只能說︰「我也是『知啲唔知啲』……總之經常拗來拗去的都是車可以泊在哪裏……」大概是新與舊之間的衝突。她說,遲些應該會在村前的空地搞放映會,希望無論是新或舊的蠔涌居民,都有機會看看《河上變村》︰「如果大家知道這條村以前的故事,正在住的地方曾是菜田,種過什麼菜……對社區的認識多了,或許可以開展村民之間、村民與社區之間的對話與溝通。」

《河上變村》放映

灣仔藝術中心agnès b. 電影院場次︰10月16日及19日

九龍灣星影匯場次︰10月25日、11月1日、8日及15日

節目查詢︰www.hkac.org.hk/tc(香港藝術中心網頁)

文/ 蔡琇莹

圖/ 郭慶輝、曾翠珊提供

編輯/ 胡可欣

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)