【明報專訊】東北要發展、大嶼山要發展,除了高爾夫球場,幾乎每一片草地都要發展。

談農業復興的可能性?友人差點噴飯,「咪玩啦,講呢啲」。

70年代,香港曾供應本地逾40%的蔬菜,隨人口「發展」,土地「發展」等因素,現在供應量下降至2%,97%來自內地,1%來自外國。

有農夫曾說,「農地是一個國家或地區的糧倉,不明白為何有政府會摧毁自己的糧倉!」

令人擔心,香港的蔬菜、水,將來甚至電力,都倚賴內地供應,萬一有什麼事,香港怎麼辦?

以香港現時的政策及農地面積來推算,農業復興有沒有可能?

致力研究及推動香港本土農業發展、土地正義聯盟執行委員、中文大學地理與資源管理學系哲學碩士劉海龍問:「你有沒有想過,點解食物咁平?」的確,要種一兩個月的菜心,批發價只約$5一斤,通菜更平約$3一斤。「農業值得尊重,為何會被剝削?」又是值得思考、直接與本地農業能否復興有關的問題。

回顧﹕80年代農業豐收期

產值高達15.5億

劉海龍用了三年時間撰寫一份近200頁,關於農業演變及發展的碩士論文。談到為何支持農業復興,他回想起做研究時出現的深刻場面,「在塱原的插秧日,有一家人在讚歎印尼姐姐的手藝跟導師一樣純熟,令我回想香港有太多人因產業單一化未能一展所長,鬱鬱而終,某些工業物流也許會因天然資源窮盡或污染而消失。但人類永遠要食,加上世界糧食愈見緊張,香港農業必須復興,我們才能活得有尊嚴。不論是從孕育生命,鍛煉技藝的工作,還是食得安全放心角度考量,都可以有尊嚴的生活,我支持永續模式的農業發展。」

回顧香港農業,1940年至60年代末,農業能保障社會穩定,戰後人口急升,不少難民和低下階層以務農維生,市區會收夜香,政府處理成大肥給農民。

70至80年代初是農業的黃金時代,83年的農業產值是15.5億港元。與此同時,新市鎮開始大量徵地,如荃灣、屯門、沙田、大埔、元朗、上水和粉嶺。農地使用面積不斷下降,荒置的農地愈來愈多,八九十年代,房地產興旺,內地食品大量輸港,壓低本地食品價格,農夫於廣東投資菜場回銷香港,有更多的農夫棄耕出城打工。

護村反高鐵 農業新曙光

1989年出現了香港第一個推廣有機耕種的農場綠田園,由90年代末至現在,就是轉型中的都市農業,劉海龍認為,「農地缺乏保護,令農業繼續捱打,不過,2009年反高鐵護菜園事件,農業重現主流媒體,掀起以農業為中心的想法,重視有機耕種,都市農業跟環境保育重新扣連,例如廚餘回收堆肥,在塱原的水田種米,辦生態保育計劃等。都市農業亦有多種功能,如善用土地資源、食物教育、擴闊經濟基礎、團結社區、減低食物里程。」現在許多年輕人厭倦香港的單一發展模式,選擇踏足農地,找尋自主生活,真心喜歡農耕,有的嘗試做全職,有的享受着半農半X的生活 。

不能全倚賴內地供菜

現在供港蔬菜的主要來源除了廣東,河南,更遠至寧夏等等,蔬菜新鮮程度大打折扣,也令人擔心農藥過量或質量參差問題,菜統處及漁護署早年合辦「信譽農場計劃」,鼓勵參與計劃的農友正確及安全使用農藥,定期執行農場測檢,但根據國家質檢局今年5月的資料顯示,內地登記供港蔬菜農場及加工場共有501個,而內地的信譽農場目前只有38個。香港人不能倚賴內地供菜,劉海龍說了更多理據,「隨着內地愈來愈少人耕種,市民消費力增強,對蔬菜需求有增無減,加上內地一斤等於500克,香港一斤等於600克,蔬菜內銷比運來香港着數。現在吃的火龍果淡而無味,可能靚的深圳已賣光,我們吃的是次貨。」內地的天災,亦令香港市民捱貴菜,如2012年災旱,升幅誇張,12月中菜心最高批發價為每公斤$20.6,2012年全年平均價為每公斤$6.14,批發價波動達235.7%。

內地供港菜量下跌

除了天災因素,氣候變化、土壤污染,也導致中國糧食危機,「2007年中國環境與發展國際會合作委員會中指,2030年,中國糧食將因氣候變化減產一成;2013年全國土壤污染狀况調查方法和數據信息,環保部以『國家機密』為由不公開;國土資源部曾公開表示,中國每年有1200萬噸糧食遭重金屬污染。」

劉海龍發現,內地信譽農場,自1998年的18個增至現時的38個,範圍由廣東省增至寧夏,可是現在(2013年,19338公噸)的供菜量比2003年(26676公噸)的供菜量還要低。「是生產力下跌,還是不賣來香港?種種原因,香港人不要太過大安主義,依懶內地供菜。」內地信譽農場供菜量下跌,漁護署解釋:「主要原因是內地經濟蓬勃,內需市場日漸擴大,人民消費力強勁,在這樣的情况下,蔬菜在內地不愁沒有銷場,而且售價在折合為港幣後有時甚至比香港的售價更高,故有部分內地信譽農場生產的蔬菜會留在內地銷售。」

全面復耕能自給自足?

說了這麼久,明白依賴內地供菜有危機,那香港有沒有自給自足的可能?答案是一條數學算式而已。

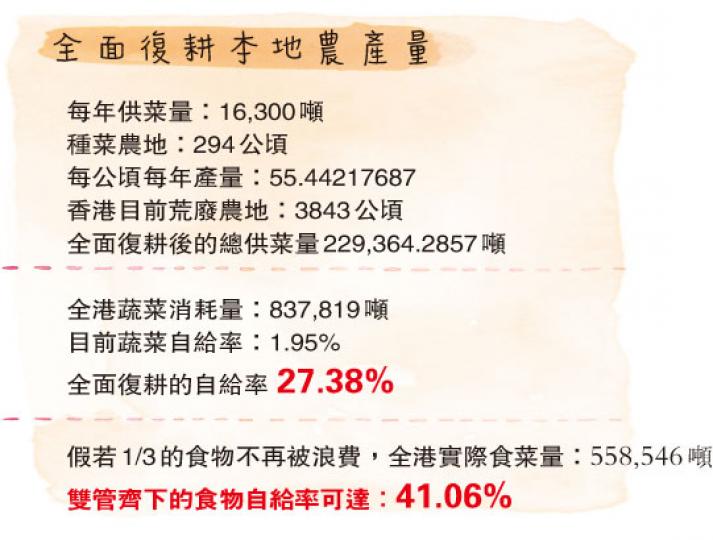

「以2012年數字計算,現在耕作中的種菜農地達294公頃,每年生產16,300噸蔬菜,每公頃每年產量55噸,目前荒廢農地3843公頃,全面復耕的總供菜量為229,364噸。全港蔬菜消耗量837,819噸,蔬菜自給率約1.95%,全面復耕自給率為27%。現在食物約有三分之一遭到浪費,假如沒有浪費下,實際食菜量為558,546噸,如果雙管齊下,全面復耕農田,杜絕浪費,供應量可達41%。」

香港不能完全自給自足,不過相比現在大約只有2%,全面復耕的27%也是可觀的數字。可是,在香港土地是用來發展和起樓的思維下,加上樓價高企的誘因,耕種一年的收入,也未必買得到一個單位的廁所,怎鼓勵人拿起鋤頭耕作?地主亦等收地好過租給人耕田,更多的實際情况是,耕作了多年的老農夫或種田三數年的新一代農夫的農田都被人收地。「要農業復興,最重要是能保障農夫安心耕田,他們慢慢投資和鑽研技術,農作物愈種愈好,有一定收入,是最基本保障。可是,政府一直視農地為土地儲備,許多地主寧願荒廢農地養蚊,好過租給人耕種,免日後收回農地時麻煩。」

水耕vs.在地農耕

十多年前已出現的水耕,近年又流行起來,漁護署與蔬菜統營處合辦環控水耕研發中心,推廣水耕菜苗。現時市面已有多間水耕菜場,主要在温室內配置自動化水耕循環設施、營養液循環系統、抽氣扇控制濕度和溫度等,水耕菜標榜無菌乾淨,慳地方又有菜食,聽上來沒有不好。可是對重視永續、有機耕種的人來說,水耕是在摧毁新界在地農耕。因為香港只容許的小農經濟,展示了環保生態、本土食物供應、城鄉共生的重要角色。支持永續農業農夫袁易天曾撰文表示,「水耕種植應在哪裏架設?如果在農地做水耕,第一是要破壞農地,鋪水泥或碎石,阻礙雜草生長,以工廠式操作。工廈活化後租金被炒起,如果水耕菜進駐工廈,工廈租金進一步上升。水耕是高碳行為,而且需要使用農藥,使用方式有時是混合在供給蔬菜生長的營養液中,必要時也需要在場內噴灑。」香港政府沒農業政策,許多發展名目在新界農地出現,袁易天甚至認為,如果本土農業興旺,將會導致政府難以收回新界農地,水耕菜是政府爭奪農業話語權的伎倆。

GDP中,1%的價值

香港以經濟金融主導,哪些行業有價值,看生產總值最實際,農業的生產總值在2012年只有7.66億萬元,佔2萬億GDP的百分之一也沒有,看似沒有生存價值,劉海龍不認同有些人以生產總值來衡量農業價值:「錢賺得再多,都靠農民耕田生產,我們才能存活。同樣道理,香港本土農業跟我們生活息息相關,不應單以生產總值去定奪。在香港現時的發展模式下生存,兩餐溫飽雖不成問題,但生活好像沒有了意義。有些人拿到最低工資,但他們開心嗎?雖然不是每一個人想做農夫,但不要抹殺別人想做的機會。」

文 李佩雯

圖 資料圖片、戴毅龍@新界東北style

編輯 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)