【明報專訊】6月28日,從市區乘火車到上水,車廂內不斷播放着前一晚立法會在混亂中粗暴通過東北發展撥款的過程。

車廂內的乘客罕有被電視新聞「吸睛」,有人說泛民搞搞震,有人說這個議會很暴力,也有人覺得是這個投票主持得太難看了吧。難得大家有反應。

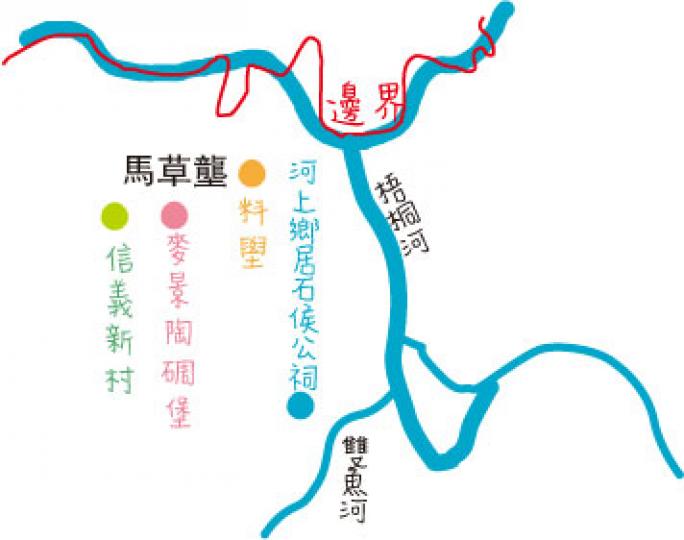

當天我們跟着專門研究邊境、邊界的阮志走到香港東北的邊界去,我們去到前邊境禁區處,現在已解禁的地方,譬如馬草壟南的信義新村、料壆及麥景陶碉堡等。

這些都不屬於上幾個星期鬧哄哄的東北發展範圍﹙如古洞、坪輋﹚。

但當邊境範圍縮細,城市發展向東北啟動後,甚至有從深圳河以北地區躍躍渡來之勢,當下平靜的邊境和前邊境範圍,還可以守多久?

阮志多年來業餘從事香港歷史及風物研究,正職是公營機構人員。他的新作《入境問禁——香港邊境禁區史》,可說填補了香港邊境歷史中的大片空白。

從前兩邊自由出入

「港英政府在1951正式確立邊境禁區,為的是限制內地居民來港,以及防止走私到大陸去。此前,大陸與香港居民本來可以自由出入的,當時就有不少兩地居民為了維生,仍需要每天來往兩地從事貿易或耕作。」他說。自1962年起,深圳河以南,當中包括了北區的沙頭角、羅湖、文錦渡、打鼓嶺及元朗落馬洲範圍都屬香港邊境禁區,面積約有2800公頃。至2008年,政府公布將分三階段﹙2012年、2013年及2015年﹚將邊境禁區範圍縮細至400公頃。

自1898年,深圳河劃為邊界後,不少原來鄉村被一分為二。但當時仍有不少村民需來往中港兩地耕作,有如現在不少家在深圳,但在港工作的香港人。「當時有不少村民有兩個身分證,除了香港身分證,還有在中國的,可說是double identity,雙重身分。」阮志說兩地村民當中有些人申請「耕作證」方便來往邊界地區。他在九十年代認識了一位溫婆婆,仍保存着耕作證,但婆婆其實已移居他國,即使有耕作證,也不會回到深圳耕田,只好任由田地荒廢。而耕作證亦無世襲,所以香港可能已經再沒有人手持「耕作證」過境到深圳耕作的人。

非原居民 默默耕耘

當年設立邊境禁區,除了防衛,他閱過一些文獻資料後,覺得港英政府當年其實並不想太多人留在邊境以內,所以限制居民在裏面建屋,而當時政府對於原居民移居海外的態度亦非常寬容。「1960年代,不少來自潮汕的人逃來香港,他們就在邊境地區,租借原居民留下來荒廢了的耕地耕作,並且定居。這些『非原居民』留在這裏耕作大半世紀,支撐着本地的農業發展。沒有他們,不少新界農田早就棄耕了。現在東北發展,最受影響的就是這班『非原居民』,所以我對他們被遷徙也寄予同情。」他說。「非原居民」在港大半世紀,與市區內不少香港人都一同貢獻香港。但當推土機開到他們村前,不遷不拆、保衛家園的訴求都受到忽視,甚至侮蔑為「為賠償」。

信義新村 那些年的新移民

上星期阮志帶我們到上水的前禁區位置,逛逛剛於去年解禁的禁區及其歷史。

去年來過馬草壟一趟,探訪受東北發展影響的志記

新聞類別

副刊

詳情#

留言 (0)