【明報專訊】屯門下白泥沿岸泥灘是市民觀看日落的熱門地,政府建議斥資2900萬元,研究擴闊沿岸的稔灣路及深灣路。長春社認為,該兩條道路是單線程雙程路,向海一邊是泥灘,另一邊是長滿植被的山坡,擴建空間有限,又指泥灘擁有全港最大的海草牀,以及孕育有活化石之稱的馬蹄蟹,擔心擴闊道路會犧牲部分泥灘,影響生態,以及間接為沿岸發展「開綠燈」,故反對擴闊道路,要求把約18公頃的泥灘範圍劃為具特殊科學價值地點,加強保育。

長春社高級公共事務經理李少文表示,上白泥及下白泥的分區計劃大綱圖顯示,沿岸土地劃為「海岸保護區」,但泥灘不受保護。他說,下白泥泥灘生態價值極高,當中一幅面積達4公頃的海草牀,是全港最大,長滿稀有的貝克喜鹽草。

李說,貝克喜鹽草分佈南中國、菲律賓、泰國及越南等地,但只在潮間帶出現,易受海岸發展影響,過去數十年面積不斷減少,在世界自然保護聯盟紅色名錄列為「易危」級別,野外族群數量有下降趨勢。貝克喜鹽草是本港水域可見的5種海草之一,屬水鼈科,白堊紀時代(1.455億至6550萬年前)已出現,有「活恐龍」之稱。

至於下白泥出沒的馬蹄蟹是「中國鱟」,是廣東省重點保護水生野生動物名錄之一,亦有「活化石」之稱,與2億年前的鱟變化不大。現場所見,泥灘的幼馬蹄蟹直徑僅5、6厘米,李少文說,馬蹄蟹在沙灘產卵,孵化期約50日,幼體在附近泥灘生活8至9年,然後游出大海,故泥灘是孕育馬蹄蟹極為重要的場所。

環團憂為沿岸發展「開綠燈」

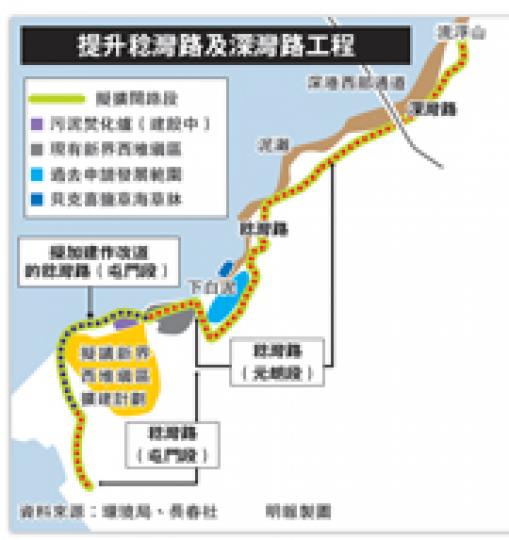

為爭取屯門區議會支持擴建堆填區,政務司長林鄭月娥去年7月出席屯門區議會,承諾提升及擴建稔灣路,未來由屯門龍鼓灘經稔灣路往下白泥,再沿深灣路直達流浮山。環境局今年1月向立法會申請2900萬元撥款研究擴闊工程,被質疑「偷步」,其後環境局主動撤回。

環境局本月初向屯門區議會表示,待立法會財委會批准擴建堆填區撥款,會同步推顧問研究。立法會工務小組本周一通過「三堆一爐」中最後「一爐」(焚化爐)的撥款申請,下月27日向財委會闖關,若獲通過,改善地區的項目亦可捲土重來。環境局表示,理解環團關注工程影響生態,政府會先研究,包括工程對環境影響,以及建議合適的預防及改善措施,現未有定案。

明報記者 馬耀森

新聞類別

港聞

詳情#

留言 (0)