【明報專訊】隨着人們年紀愈來愈大,可能會慢慢開始懷舊,覺得還是過去比較好。但是,過去十年,有超過20億人的飲用水質素改善;發展中國家營養不良人口的比例,亦由1990至1992年的23%,下降到2010至2012年的低於15%。在歷史上,全球從來沒有這麼多人生活得這麼舒適。但是,若只以金融市場來說,懷舊卻可能有其理由。

事實上,任何在1990年代後期開始其金融事業的人,都不得不應對亞洲金融風暴、俄羅斯債務違約,以及對冲基金公司「長期資本管理」(LTCM)倒閉、科網電訊泡沫爆破、次按危機及環球金融海嘯、歐元危機等風暴,還有過去一年的債券市場逐漸轉弱、新興市場震動等風險。換句話說,他們往往在波動的市况中會估計錯誤。

這些足以令投資者深受打擊的事件反覆出現,加上市場近來劇烈波動,由增長股到價值股都受到影響,連人民幣亦下跌,或許可以解釋,為什麼有這麼多投資者,繼續以長期的美國國庫券、德國國債和日本國債作為避風塘,儘管它們都明顯缺乏升值的潛力。

年輕人風險承受能力減弱

簡單來說,投資者經過近20年多次的金融危機,現在的承受能力已大不如前。因此,可能基於以下幾個理論和現實的原因,現在的年輕人都比較膽怯﹕

一、系統性風險的固有水平:大多數人都直觀地感受到學術理論家波普爾(Karl Popper,1902-1994)的觀察——「在一個經濟體中,若當局的目標是減少一些特定的風險,那麼這些被抑制的風險的總和,某一天將會透過系統性風險大幅增加的形式,重新出現。這一定會發生,因為未來是不可知的。」

換句話說,若現在抑制某種風險,它總會捲土重來。例如,2008年,美國將信貸風險拆細,並透過證券化的方式銷售,結果令到銀行的槓桿化程度大幅提高,它們的資產負債表上充斥它們自己也不太理解的金融產品。

二、「抗逆力」概念:以上論述,可以聯繫到風險管理理論學者、暢銷書《黑天鵝》的作者納西姆•塔勒布(Nassim Taleb)的「抗逆力」概念,這就好像一個家長過於保護其子女,會令孩子無法適應這個世界。因此,若決策者意圖保護私營企業免受經濟周期的所有打擊,最終只會給整個系統帶來巨大的傷害。」因為這會令私營企業無法形成免疫力,在危機時不能茁壯成長。決策者只是為更大的危機埋下種子,令危機在將來反覆循環出現。

低利率迫投資者加碼買債

三、零利率政策:根據以上所說,零利率政策不單讓「殭屍公司」(zombie company)生存(於是拖低了所有人的投資回報),它還肯定會影響到投資者的行為。

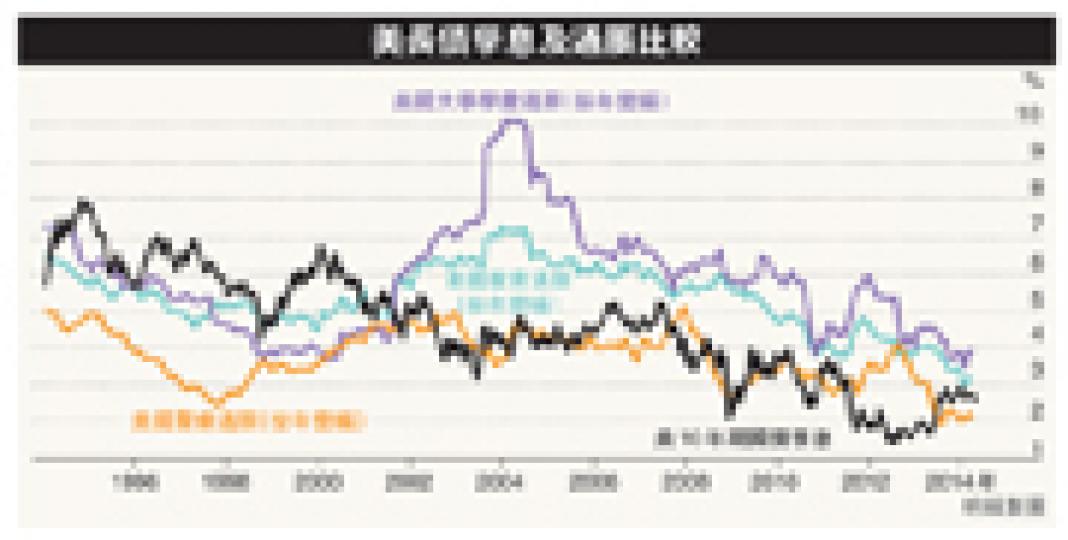

首先,這鼓勵了銀行繼續買長債以及操控孳息率,而不是將錢借出去。其次,由於幾乎所有投資者的投資組合都包括了股票、部分現金或固定收益金融產品,若固定收益金融產品的孳息率幾乎是零,那麼投資者在其他資產類別的「忍受」能力便可能會全面減少。

事實上,若投資者可獲得固定收益投資7%的票面息率,那麼是可以抵消掉股市的輕微波動。但若債券組合的孳息率下跌至2.5%,股市只要突然稍微下跌,整個投資組合的回報就會變成負數——除非,投資者持有的固定收益產品遠遠多於股票。那些旨在每年獲得保證收益的人愈來愈多,但諷刺和矛盾的是,他們面對的是一個不正常的現實──債券的孳息率低企,迫使他們將更大部分的積蓄分配到債券!而這個窘境正因為上述原因而放大。

退休金無保障 股民易恐慌

四、儲蓄結構的變化:上一代的大公司僱員的退休金計劃,通常都是屬於「確定給付制」(defined benefits)。即是說,大部分的上班族,都可以預期在退休時每月拿到固定的退休金,不論他們的壽命還有多長,以及市况如何,至少在美國是如此。

那時,退休基金經理關注的是金融市場的整體行為。若他們夠聰明,就能夠在熊市時打成平手,而在牛市時有所斬獲。換句話說,在基金公司的長期盈利能力的支持之下,為了退休金計劃參與者的長遠利益,他們可以承受到金融市場的波動性。

但今天,隨着大多數退休金計劃由「確定給付制」(defined benefits)轉變成「確定提撥制」(defined contribution),一般退休金領取者和退休金之間的關係已經徹底顛倒了。現在,一般供款者每月都會收到月結單,說明他的退休金滾存到多少。

而該金額一旦出現下跌,就會觸發供款者的恐慌和擔憂情緒,令他覺得自己的退休準備不太好。

再加上對醫療保健費用和大學學費上升的憂慮(較年長的人需要擔心這兩項費用),在過去十年都持續超過通脹。因此,股市一旦出現下跌,就很容易觸發恐慌情緒,令投資者迅速轉持債券,即是「逢股市跌就買債」。

總括來說,似乎很難找到一個原因解釋孳息率為何這麼低。我們認為,人口老化、零利率政策和低息環境,退休金由「確定給付制」轉變成「確定提撥制」,決策者的熱心(試圖紓緩經濟周期的波動性,而不增加金融市場的波動性)等,全部都是原因。

若果這觀點正確的話,那麼上述部分因素或許將需要出現明顯變化,才能夠令債券孳息率顯著上升?

GaveKal Dragonomics 資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]

新聞類別

財經

詳情#

留言 (0)